2018年3月– date –

-

北鎌倉宝庵 椿茶会 2018

この春、北鎌倉の浄智寺の奥に茶室「北鎌倉 宝庵」が開かれます。 3/24[土]~3/25[日]の2日間、「北鎌倉 宝庵」のお披露目茶会が開催され、表千家の「抹茶席」と黄檗賣茶流の「煎茶席」が設けられました。 北鎌倉 宝庵について 「北鎌倉 宝庵」は、昭和9... -

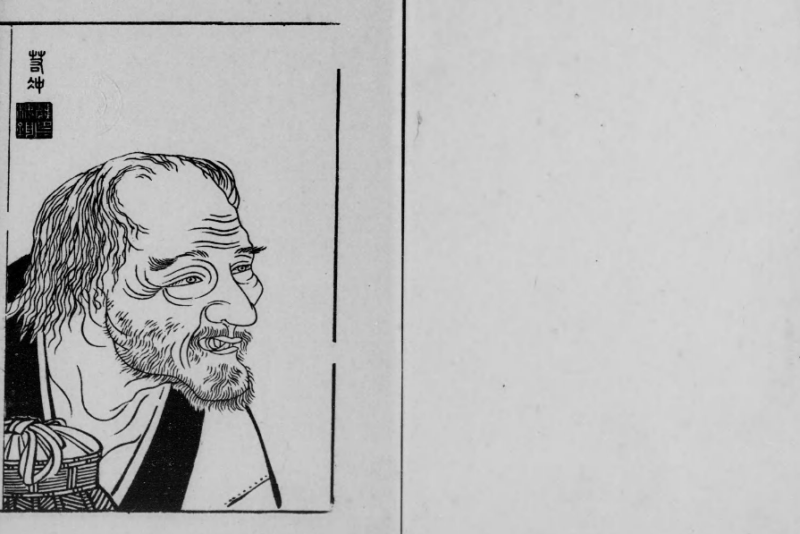

売茶翁の仙台での師「月耕 道稔」

売茶翁は22才から26才の4年間、仙台の萬寿寺・月耕道稔禅師のもとで修行しています。月耕禅師について、分かっていることをまとめました。 ※上部の画像は、月耕 開山の「黄檗宗 開元山 万寿寺」(宮城県仙台市)。 【月耕 道稔について】 月耕道稔(1... -

売茶翁の足跡を辿る|宮城編

月海元昭(高遊外 売茶翁)は、万寿寺の住職・月耕道稔を訪ねて東北へ向かい、23〜27歳までの5年間(1697~1701)を仙台で過ごしています。 当時、出家した僧が師の元を離れ、優れた師を求めて、行脚し修行することは、珍しいことではありませんでし... -

鶴氅衣

「鶴氅衣」(かくしょうえ・かくしょうい)は、中国風の上衣で、白地に黒い縁取りで、鶴の羽根をかたどったように袖が丸くなっていることから、この名で呼ばれています。売茶翁が好んで着用しており、黄檗宗では、宗門衣として茶会用・道中衣に用いられて... -

茶旗・茶帘

「茶旗」(ちゃばた)は、茶会を開いている目印として、煎茶席のそばに掲げられるものです。「茶帘」(ちゃれん)・「軒旗」(のきはた)とも呼びます。 【茶旗の由来】 江戸時代、売茶翁が野外で茶席を設けていた時、松の枝等に茶旗をかけ、道行く人に「... -

売茶翁の足跡を辿る|京都編(洛中)

売茶翁の京都・洛中での売茶翁の足跡を辿ります。 相国寺住持の大典和尚は売茶翁の朋友であり、その足跡を「夫れ大仏燕子の池、東福紅葉の澗 及び西山 糺林の佳勝 皆時に出て之を舗ぶる所也」と「売茶翁傳」に書き記しています。 売茶翁の足跡を辿る|... -

売茶翁の足跡を辿る|京都編(洛東)

売茶翁の京都・洛東での売茶翁の足跡を辿ります。江戸時代の京都の街のようすと共に、約20年に渡る売茶生活の終焉・最晩年を過ごした場所などを紹介します。 【三十三間堂@東山区】 「千仏堂前 松樹の下 買い来たって 誰か識らん 武陵の春」(蓮華王... -

売茶翁の足跡を辿る|京都編(洛西)

京都・洛西での売茶翁の足跡を辿ります。 【高山寺@右京区】 「遠く霊苗を求めて 大唐に入り 持し帰って 西老 扶桑に播す」(賣茶口占十二首) 売茶翁は、栄西が留学先の中国(=大唐)から持ち帰った茶を、霊苗(品質の良い素晴らしい苗)と讃えていま... -

2018年5月のイベント

2018年5月の煎茶関連のイベント・催事情報や、今月のおすすめの展覧会情報です。5月は、気軽に一般参加できる煎茶のお茶会が各地で開催されます。 【宮城】 鹽竈神社 観桜茶会@塩釜 東北鎮護・陸奥国一宮の鹽竈神社の境内で、毎年5月のゴールデンウィー... -

売茶翁の足跡を辿る|京都編(洛北)

売茶翁の京都・洛北での売茶翁の足跡を辿ります。江戸時代に出版された名所案内書や「売茶翁茶具図」等から、当時の様子に迫ります。 売茶翁の足跡を辿る|京都編(洛北)売茶翁の足跡を辿る|京都編(洛南)売茶翁の足跡を辿る|京都編(洛西)売茶翁の足... -

売茶翁の足跡を辿る|京都編(洛南)

売茶翁は1734年頃から京都で売茶生活を始め、「泉石良友」と書かれた籠で茶道具一式を持ち運び、禅を説きながら茶を振舞いました。 「茶銭は黄金百鎰より半文銭までくれ次第。ただにて飲むも勝手なり。ただよりほかはまけ申さず」と掲げ、春は桜の名所・夏... -

茶碗・茗碗・ 茶盃・ 茶盞

煎茶道では、一般の日本茶用の茶碗に比べて、小さな茶碗を使用します。茶の色がよく分かるよう、内側の白い磁器のものが好まれます。 流派によって呼び名が違い、「茗碗」(みょうわん)「茶盃」(ちゃはい)「茶盞」(ちゃさん)「茶鍾」(ちゃしょう)「...

12