黄檗文化– category –

-

10年に渡る大規模な修繕工事中。黄檗宗 万寿山 聖福寺@長崎県

長崎四福寺の一つ、万寿山 聖福寺 (しょうふくじ)に。江戸前期に創建された黄檗寺院で、萬福寺の末寺にあたる。長崎出身の画家・鶴亭(かくてい)が黄檗僧となった寺でもある。残念ながら修繕工事中だったのだが、創建当時の建造物が数多く残っている。 ... -

日本最古の唐寺・黄檗宗 聖寿山 崇福寺@長崎県

長崎三福寺の1つ、黄檗寺院の崇福寺(そうふくじ)に。江戸時代前期の1629年、唐僧の超然(ちょうねん)により、華僑の菩提寺として建立された日本最古の唐寺である。隠元禅師もこちらに逗留している。 【竜宮門の異名を持つ三門(楼門)】 長崎駅前から... -

隠元禅師 初登の地・黄檗宗 東明山 興福寺@長崎県

日本初の唐寺にして、崇福寺・福済寺とともに「長崎三福寺」の一つ、黄檗宗 東明山 興福寺へ。隠元禅師が来日して初めて住持した寺で、日本黄檗宗の発祥の地と言われている。当初は黄檗宗という名前ではなく、「臨済正宗」と名乗っていた(黄檗宗と呼ばれ... -

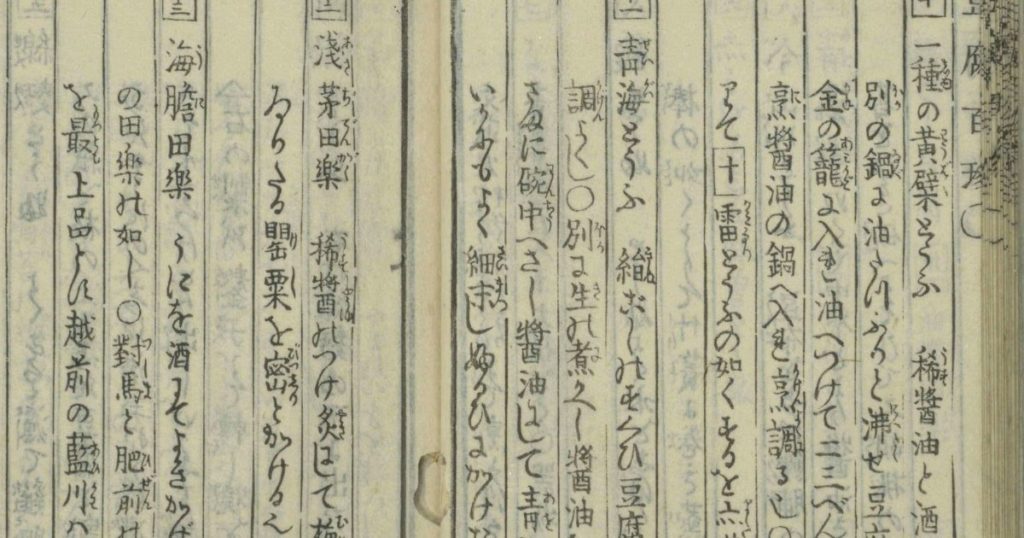

「禅味の結晶」と称される幻の味。普茶料理の「黄檗豆腐」

黄檗宗の開祖・隠元禅師が明から日本もたらした物の中には、中国風の豆腐もあった。「禅味の結晶」と称された普茶料理の「黄檗豆腐」とは?一時は途絶えた黄檗豆腐だが、今も作り続けている豆腐店が日本に1店だけあるという。 【黄檗豆腐(別名、豆腐羹)... -

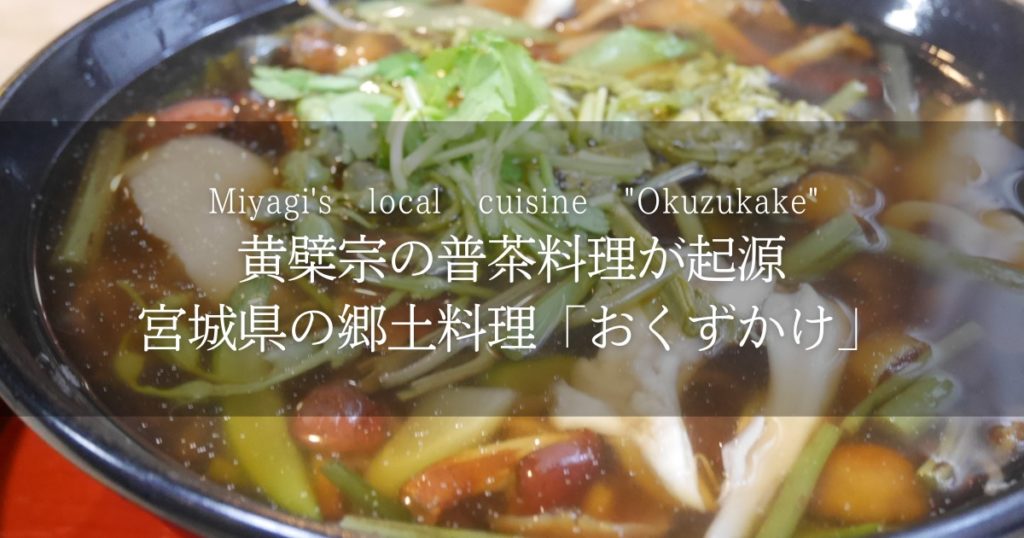

黄檗宗の普茶料理が起源。宮城県の郷土料理「おくずかけ」

宮城県には「おくずかけ」という郷土料理がある。 主に県南部を中心に食べられている汁物で、黄檗宗の普茶料理が発祥。葛は精進料理にかかせない食材で、禅宗の胡麻豆腐も「胡麻と葛と水」から作られている。 【おくずかけとは?】 おくずかけ((お葛かけ... -

隠元禅師の足跡を辿る|中国のゆかりの地と茶

明末に日本に来日した、隠元禅師。日本に来日してからのことはよく紹介されていますが、中国にいた頃のことはあまり知られていません。また隠元禅師に関わりのある中国茶には、どんなものがあるのか。来歴を調べてみました。 ※上記写真は、黄檗宗 萬福寺(... -

なぜ木魚は「魚」なのか?木魚の由来と歴史

「ぽくぽくぽく」と、読経と共に使われる仏具の「木魚」。以前「木魚の原型・開梆(魚板)」で軽く取り上げましたが、その後、意外と知らない木魚の歴史について、更に掘り下げて調べてみました。 【木魚の形】 魚とは言いがたい丸い形なのに、なぜ「木の... -

木魚の原型「開梆」(魚板)

「開梆」(かいぱん)は、黄檗宗の寺院に特有の木製の法具で、時刻を知らせるためのものです。 隠元禅師が渡来した際、日本に伝えました。魚の形をした鳴らし物で、その形状から「魚梆」(ぎょほう)「魚板」(ぎょばん)「魚鼓」(ぎょこ・ぎょく)とも呼... -

普茶料理のお店一覧

黄檗宗の「普茶料理」(黄檗料理とも)を頂ける、お店・寺院をまとめました。 江戸時代に明から伝わり、中国様式を色濃く残している精進料理。京都の黄檗寺院の他、東京・神奈川・九州などでも、普茶料理を頂ける場所があります。 ※上の写真は普茶料理の「... -

影壁・照壁

黄檗宗のお寺は、入り口から入って法堂まで、まっすぐな道ではなく、一度角を曲がって進むようになっています。この建築様式の由来を、調べてみました。 【邪気避けの防御壁「影壁」】 「影壁」(えいへき)は、中国建築様式の特色である魔除けの壁です。... -

黄檗宗の精進料理「普茶料理」とは?

江戸時代初期、隠元禅師が伝えた中国式の精進料理「普茶料理」(ふちゃりょうり)。その特徴と普茶料理を提供している寺院・お店を紹介します。 【普茶料理とは?】 代表的な普茶料理「雲片」(ウンペン) 「普茶」とは、「普く(あまねく)大衆に茶を供す...

1