煎茶道具・茶器– category –

-

雪堂急須展|朱泥の世界 ~急須の用と美〜

表参道の茶茶の間で開催されている、常滑焼の急須職人・二代目 吉川雪堂さんの個展に。 これだけの数の朱泥急須が一同に会すことは、なかなかない。許可を頂いて写真を撮影してきた。 【常滑焼の朱泥急須】 常滑焼というと朱泥急須のイメージが強いが、朱... -

如意

「如意 」( にょい )は、僧が読経・説法のときに持つ道具で、煎茶道では茶席の席飾りとして用いられます。孫の手の形で、先端をわらび形に巻き曲げた形状をしています。「爪杖」(そうじょう)とも呼びます。 【如意の由来】 如意は「意の如し」、思いの... -

瓶床・罐座・瓶敷

瓶床(びんしょう)とは、茶器を上に乗せる台の瓶敷(びんしき)のことです。 ボーフラ(湯わかし)・急須・茶銚・泡瓶などを載せます。 茶器の熱が床や机に熱が伝わることを防いだり、湯こぼれを受け止め、輪染みなどを防いだりするために、用いられます... -

巾盒・巾合・巾筒

「巾盒」「巾合」(きんごう)、「巾筒」(きんとう)は、茶巾を入れる器のことです。 茶巾は水で濡らした後、固く絞って水気を切ってから収納します。 【巾盒・巾合】 ふたのついている箱状の茶巾入れを、「巾盒」「巾合」と呼びます。煎茶道の流派によっ... -

茶托・托子

「茶托」(ちゃたく)は、茶碗の下に敷く受け皿のことです。 煎茶道の流派によっては、「托子」(たくす)「飛閣」「秘閣」(ひかく)「納敬」(のうけい)「盞座」(せんざ)などとも呼びます。 【茶托の歴史】 今では茶托という名称が一般的ですが、江戸... -

水注

「水注」(すいちゅう)は、水を注ぐ器・水差しです。 流派によって、「水瓶」(すいへい)「水罐」(すいかん)「水指」「水次」「水滴」「注子」(さし)とも呼びます。中国の「執壺」(しっこ)も同じものです。書においては、水注は「硯に水を足すもの... -

鶴氅衣

「鶴氅衣」(かくしょうえ・かくしょうい)は、中国風の上衣で、白地に黒い縁取りで、鶴の羽根をかたどったように袖が丸くなっていることから、この名で呼ばれています。売茶翁が好んで着用しており、黄檗宗では、宗門衣として茶会用・道中衣に用いられて... -

茶旗・茶帘

「茶旗」(ちゃばた)は、茶会を開いている目印として、煎茶席のそばに掲げられるものです。「茶帘」(ちゃれん)・「軒旗」(のきはた)とも呼びます。 【茶旗の由来】 江戸時代、売茶翁が野外で茶席を設けていた時、松の枝等に茶旗をかけ、道行く人に「... -

茶碗・茗碗・ 茶盃・ 茶盞

煎茶道では、一般の日本茶用の茶碗に比べて、小さな茶碗を使用します。茶の色がよく分かるよう、内側の白い磁器のものが好まれます。 流派によって呼び名が違い、「茗碗」(みょうわん)「茶盃」(ちゃはい)「茶盞」(ちゃさん)「茶鍾」(ちゃしょう)「... -

国立故宮博物院に見る茶器(2)茶碗

台湾の「国立故宮博物院」に収蔵されている中国美術コレクションより、茶碗をご紹介します。茶銚(中国茶壺)の紹介はこちら。 ※上部の画像は、汝窯 蓮花式温碗(北宋時代)です。 【磁器の茶碗】 龍泉窯 青瓷茶盞 (南宋 960-1279) Celadon ... -

国立故宮博物院に見る茶器(1)茶銚

世界四大博物館の1つ、台湾にある「国立故宮博物院」。約69万点の品を収蔵し、定期的に展示の入替をするので、すべてを見るためには10年以上かかると言われています。 以前は撮影禁止でしたが、2016/12/2より館内での写真撮影&ビデオ撮影が許可(※)され... -

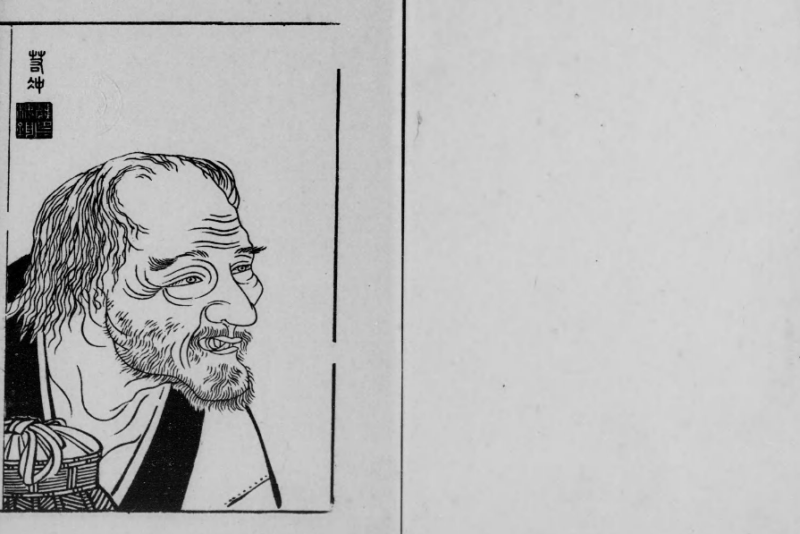

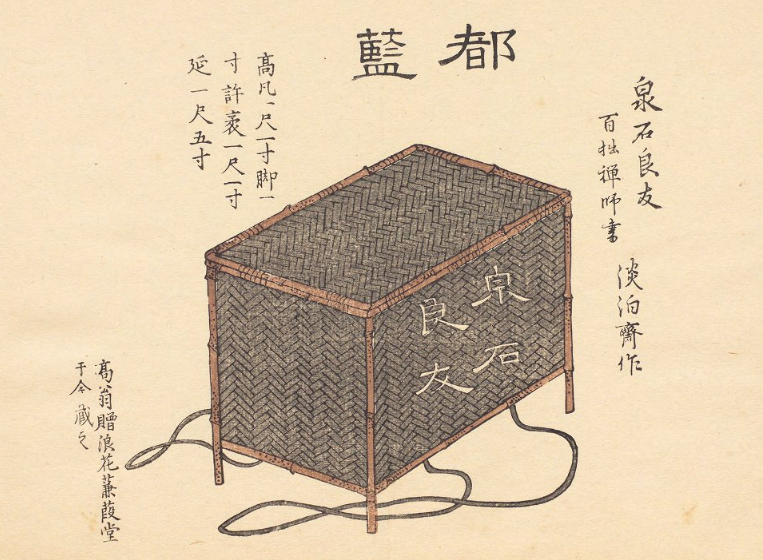

提籃・茶籠・器局

「提籃」(ていらん)「茶籠」(ちゃかご)「器局」(ききょく)は、どれも煎茶道具一式を収納し、持ち運ぶための道具です。利用する場が異なり、提籃・茶籠は主に野外用、器局は室内用として使われます。 ※上部画像は「売茶翁茶器図」(木村孔陽 1924年)...

12