欧米のティーポットや中国の茶壺は、注ぎ口と持ち手が一直線で、後ろ手の形状です。

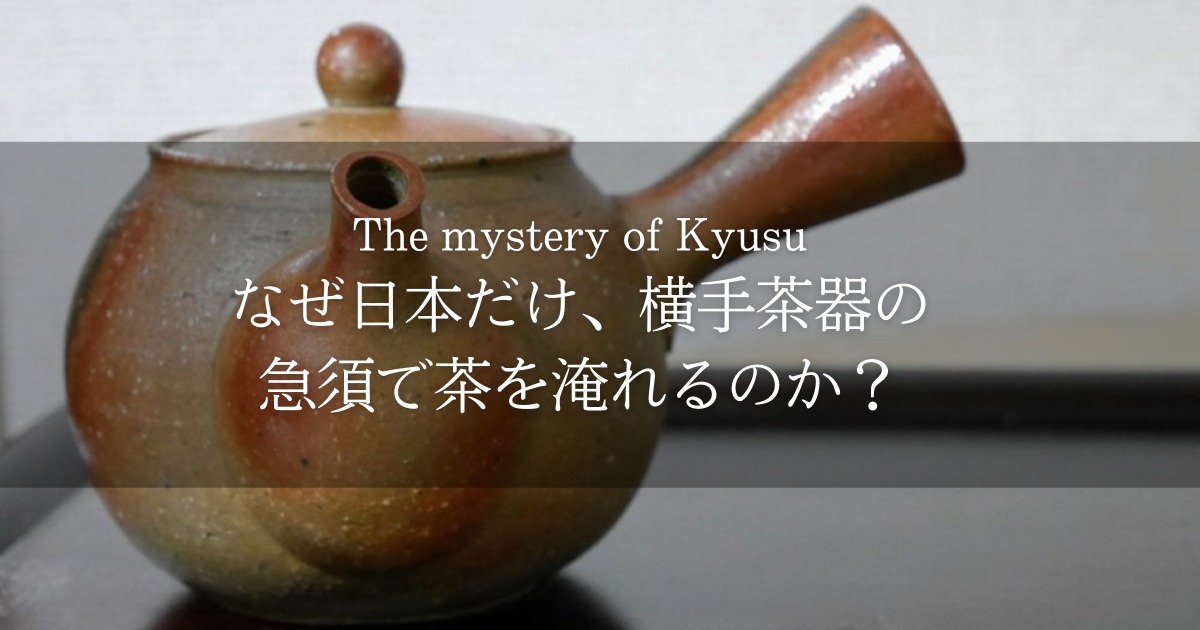

一方、日本の急須は、注ぎ口に対し、持ち手が横についた形をしています。なぜ日本だけ茶器の形が異なり、横手型なのでしょうか?その謎に迫ってみました。

急須はどこからやってきたのか?

茶文化は中国から伝来したものですが、中国の急須「茶壺(ちゃふー)」は後手型です。

江蘇省宜興窯の茶壺は世界的に有名で、宜興(イーシン)の名から「イーシン・ティーポット」という名で世界に普及しました。ヨーロッパでは、喫茶の習慣とともに伝わった中国茶壺の形を、そのまま受け継いでいます。

茶器の形状の違い

日本にも、中国の茶壺は室町時代の頃から輸入されたと言われ、煎茶道では茶銚・茶注などと呼びますが、ティーポットと同じ後手の形状をしています。

| 急須の持ち手の形状 | 説明 |

|---|---|

| 横手(よこで) | 注ぎ口に対し、棒状の持ち手が横につく。日本の急須 |

| 後手(うしろで・あとで) | 注ぎ口の反対側に輪の持ち手がつく。中国や欧米のティーポット |

| 上手(うわで) | 茶器の上部に輪の持ち手がつく。土瓶の形。 |

では、持ち手が横についている急須は、どこからやってきたのか?そのルーツを辿った所、どうやら中国南部の酒や湯を温めるための道具「急焼」「急須」からきているようです。

宋代の漢詩に見る「急須」

宋の時代には、既に「急須」という名の茶器が存在していたようです。

宋代の黄裳(1044-1130年)の詩「龍鳳茶寄照学禅師」には、「仙廬に向かい寄りて飛瀑を引き、一簇の蠅が急須の腹を声する」とあり、原本んは「急須、東南の茶器」と注釈が載っています。黄裳は福建省の出身で、この詩は照覚禅師に「龍鳳茶」を送った時のものです。

龍鳳茶寄照学禅師

有物吞食月輪盡 鳳翥龍驤紫光隠

雨前已見纖雲從 雪意猶在渾淪中

忽带天香墮吾篋 自有同幹欣相逢

寄向仙廬引飛瀑 一簇蠅聲急須腹(自注:急須、東南之茶器)

禪翁初起宴坐間 接見陶公方解顔

頤指長鬚運金碾 未白眉毛且須轉

爲我對啜延高談 亦使色味超塵凡。

破悶通靈此何取 兩腋風生豈須御。

昔云木馬能嘶風 今看茶龍解(四庫本作堪)行雨演山集 巻一(黄裳)

「蝇声」は、湯の沸く音を蝿の羽音に例えた表現。「急須の腹部から蝿声がする」とは、急須を直火にかけて使っていたのでしょう。

「龍鳳茶」は固形茶で、粉末にして湯を加え、茶筅で撹拌して飲みます。そのため、この漢詩に現れる急須は、今の急須とは違って「湯沸かし」だったと思われます。

酒や湯を温める器「急焼」「急須」

中国の福建省周辺で使われていた、酒や水を温める道具に「急焼」があります。「焼」は湧かすという意味で、急焼は福建語で「kip-soey」(キップシュ)と発音します。また、急焼と同じ酒を温める道具に、「急須」(キフス)があります。

明代の都卬による「三余贅筆」(さんよぜいひつ)によれば、中国の急須は「急に応じて須(もち)いる」という意味で、「三国時代の呉(中国の蘇州付近)の国の人が、酒を温めるために用いた」と書かれています。

急 須

(1)酒を燗する薄い鍋。須は用。急場の時に用ひるものといふ義。

〈三余賛筆〉呉人呼二暖レ酒器一為二急須一、急須者、以二其応レ急而用一也。(2)茶を煎じ出す小さい土瓶。きびしょ。

大漢和辞典

この時代の急須は、注ぎ口の付いた小さな鍋・壺の形をしていました。

薬を煎じたり粥を炊いたりする他、急な来客などの時、酒の燗や湯沸かしに便利な道具として、用いられたのでしょう。

礼器の土器を模倣して作られた。酒を温めるための器。急須によく似た形だが、直火にあてるため底に足がついている。

日本に伝わった急焼・急須

江戸時代、中国から伝わったこの湯沸かしを、日本では「急焼」(きゅうしょう)「急火焼・急尾焼・急備焼」(きびしょう)などと呼んでいました。

(出典:国立国会図書館デジタルコレクション)

詳しい変遷は分かりませんでしたが、これらの呼称(きゅうしょう・きびしょう・きふす)から、次第に呼び名の主流がきびしょうからきゅうすに変わっていき、最終的に急須(きゅうす)という呼称に落ち着いたようです。

急焼・ 急火焼(急尾焼・急備焼)・ 急須 → 急須

きゅうしょう・きびしょう・きふす → きゅうす

湯沸かしを茶道具に転用

中国から伝わった湯沸かしは、煎茶道具の「ボーフラ」(湯瓶・湯灌・湯缶とも)と同様のものと推察されます。元々茶を淹れるための道具ではないため、内部に茶こしはついていません。素焼きで、直火にかけて使用します。

日本ではこの湯沸かしを茶器に転用し、茶を淹れる方法が文人の間に広がります。

なぜ、湯沸かしで茶を淹れるようになったのか?

急須を使う方法は、江戸時代初期に中国から日本に伝わり、文人の間で流行しました。

田能村竹田の「石山斎茶具図譜」によれば、急須(急尾焼)で茶を淹れる喫茶法は、江戸時代に売茶翁が始めたと書かれています。

本邦飲茶の行わるや久し。近日用うる所の葉茶は、相伝う僧隠元の将来せりと。未だ知らず果たして然るや否やを。その風炉、急尾焼を用いて、烹茶飲啜するに至っては、遊外高翁より始る。

石山斎茶節図譜(田能村竹田、1831年)

隠元禅師の烹茶法を売茶翁が知っていたのか、真相は分かりませんが、長崎で煎茶を学んだ際、唐人屋敷や渡来僧のいる寺院や、萬福寺に逗留した際に、この茶の淹れ方に接したことがあったのかもしれません。

日本の煎茶の祖ともいえる売茶翁・高遊外が上投法(熱湯に葉茶を投じる)による喫茶で、「急焼(きゅうしょう)」「急尾焼(きびしょう)」などと呼ばれる中国南方産の焼締陶器の横手湯沸かしを茶注(※)として兼用したことから、和物の急須は宜興の紫砂壺とは全く異なる横手の姿が多い。

静嘉堂 煎茶道具 鑑賞の手引き(静嘉堂文庫博物館)

※茶注=後手の中国の茶壺のこと。江戸時代の日本では「茶銚」「茶注」などと呼んでいました。

売茶翁が急焼を茶罐の代用とし、各地で茶を淹れていく中で、世に煎茶が普及すると共に、急須で茶を淹れる喫茶法も広がっていきました。

江戸時代は、「煮出し茶」が主流だった

尚、急須が伝わる前から、日本では「烹茶法」(茶器に茶葉を入れ、煮出す方法。淹茶法とも)が行われていました。江戸時代には茶を煮出して飲む「煎じ茶」が主流で、やかんや釜・土瓶を使い、煮出し茶を飲んでいました。

やかん

湯沸かしの器具の一つ。やかんは「薬缶」と書くように、昔は薬を煎じるものであった。

室町時代の中ごろにはすでにやかんはあったようである。のちに、薬を煎じるために別の鍋が使われるようになり、江戸時代ごろからは、やかんは主として湯を沸かすものになった。江戸時代にはやかんは湯缶ともよばれた。

麻布やかん組合編著『やかんの本』(2005・ロコモーションパブリッシング)

尚、やかんは、中国から伝わった生薬を加熱するための道具「銚子」がルーツと考えられています。薬を煮出すためのものを「薬銚」、陶器のものは「沙銚」、茶を淹れるものは「茶銚」と呼ばれていました。

日本では、薬(漢方薬)を煮出す道具として、「薬缶」「薬罐」と呼ばれていました。その後、茶を淹れるのに便利なため、湯を沸かす道具として使われるようになり、現代に至っています。

中国茶壺も茶を淹れるやかんも「茶銚」という呼び名がついており、道具としては明確に区別されていなかったようです。

注ぎ口がついた道具は、急焼・急須・やかん・土瓶など、様々なものがあり、元々の役割や機能にこだわらず、「茶を淹れるのに便利な道具」として転用されるのはごく自然なことでした

国産の急須の始まり

売茶翁が使っていた煎茶道具は、全て中国からの渡来物でした。当時、中国製の煎茶道具は非常に高価なものだったため、国産の茶器を作る試みが始まります。

田能村竹田の著作「石山斎茶具図譜」によれば、清水焼の初代・清水六兵衛(1737~1799)に急尾焼および風炉を作らせたのが始まり、と記載されています。

また、「煎茶略説」(澤田楽水居 著)によれば、清水六兵衛が売茶翁形と言われる急火焼を製作していたこと、売茶翁の時代、三文字屋七兵衛・梅林金三などの急火焼作りの名工がいたことが記されています。

小砂罐(きびしょう)

急焼(きびしやう)唐製をよしとす。然れども其中に好悪あり。

中にも最上の品は高翁(ばいさおう)所持の急焼(きびしゃう)南爪形、唐物なり、

清水六兵衛模形して、世上に売茶翁形というはこれなり。

此外(このほか)広東急焼、俗に紅毛形といふ、宝珠形、新渡急焼のうつし也、

朝鮮形、南蛮形、広口などいふ名それぞれよりどころありて仮になづくるなるべし。

此六兵衛茶を好きてみづから 試みて作り出すゆへ、此人の作は土の製も他に勝れてすべてによろし。

高翁(ばいさおう)在世の時の陶工三七、三文字屋七兵衛といふ、建仁寺町に住す、金三、

梅林といふ、清水辺、ともに宝暦の頃の良工なり。今も所ゝに上手あり。煎茶略説(澤田楽水居 著)

こうして、売茶翁による茶の淹れ方は文人の愛好する所となり、清水六兵衛を始め、青木木米・仁阿弥道八などの京都の陶工によって、国産の急須が作られるようになりました。

急須は日本独自の茶器

まとめると、江戸時代頃、中国から伝来した横手式の注器(注ぎ口のついた道具)を、日本では茶を淹れる道具に転用して利用しました。急焼・急須・薬缶など、さまざまな注器が茶の道具として使われます。

急焼・急須:横手型の注器。湯沸かし・熱燗に使用

↓ 転用

急須 :横手型の茶こしつき注器。茶を淹れる専用の道具

売茶翁の影響もあり、横手型の急須は煎茶器として普及し、国内で急須が作られるようになります。

当初は唐物の写しでしたが、その後、茶を淹れる専用の道具として改良が進み、内部に茶こしがある現在の形に発展を遂げます。こうして、時代と共に機能・形状を変え、日本固有の横手型茶器「急須」が生まれました。

参考

- 宜興紫砂と常滑急須(Sience Portal China)

- 土瓶と湯飲み(九州歴史資料館)

- 江戸後期 庶民のお茶(西村俊範)

- 澤田楽水居著『煎茶略説』について(守屋雅史)

- きびっちょ考1・2(あきた 昭和44年11月1日発行)