茶話– category –

-

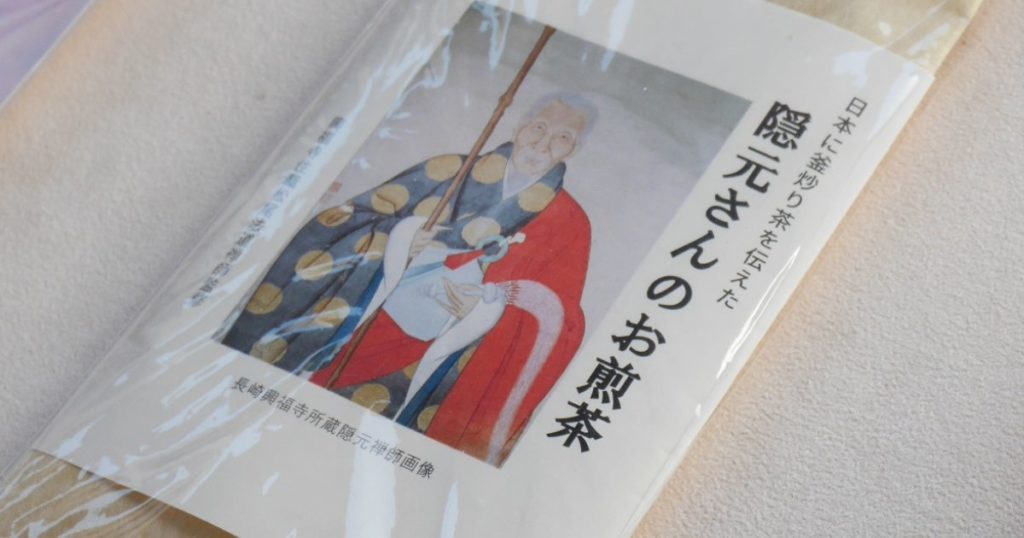

釜炒り茶「隠元さんのお煎茶」@長崎県

先日、長崎の興福寺を訪れた折、「隠元さんのお煎茶」という釜炒り茶が売られていた。このお茶の存在は知らなかった。 【日本に釜炒り茶を伝えた隠元さんのお煎茶】 山門をくぐり拝観料を支払うと、入り口そばの販売コーナーに、月桃茶などと並べてお茶が... -

【閉店】明治創業・仙台駄菓子の老舗「石橋屋」@宮城県

桜の名所としても有名な駄菓子の老舗「石橋屋」さんが、2023年5月末に閉店してしまった。2022年の地震被害も大きく、138年の歴史に幕を閉じた。趣のある建物は解体されて姿を消し、すっかり更地に。桜の木は残されたのがせめてもの救い。幾度も訪れていた... -

近江茶の老舗「中川誠盛堂茶舗」@滋賀県大津市

足を延ばし、滋賀県大津市にあるお茶屋さん「中川誠盛堂茶舗」へ。安政5年(1858年)創業の老舗。過去何度か訪れているが、コロナ明けで久しぶり。 【煎茶「日吉茶園」】 煎茶「日吉茶園」を購入。こちらは最澄ゆかりの「日吉茶園」の貴重な茶の枝を、滋賀... -

自家製茶油を作るための家庭用「搾油機」の調査

茶の木に白い花が咲き、茶の実の季節が到来。青々とした果実に亀裂が入り、中の実が茶色くなって、ぽろりと落ちたら収穫しています。 昨年、マンパワーで茶油を搾ってみたところ、ごく微量しか取れなかったため(油の貴重さを実感)、専用の道具「搾油機」... -

紫陽花の名所・資福寺の「急須塚」@仙台市

茶筅塚、筆塚、針塚、包丁塚など、日本には道具を供養する様々な塚があります。煎茶に関わる塚として、急須を供養するための珍しい「急須塚」が宮城県仙台市のお寺にありました。 【伊達家ゆかりの古刹|慈雲山 資福寺( 資福禅寺)】 資福寺は、宮城県仙... -

日吉大社の最古の祭神|山神のサル

煎茶文化絡みで比叡山麓の日吉大社の歴史を調べていた所、神使の猿について、1つ興味深い事実を見つけました。 ※上部画像: 赤坂山王 日枝神社の神猿像(鈴木慶雲氏 作、昭和42年奉納) 【猿は神の使いではなく、日吉大社の「元々の祭神」】 日吉大社とい... -

お茶の稽古場における感染対策

新型コロナウィルスとの付き合いも、早1年を超えました。 ワクチンの接種開始が待たれる所ですが、政府のガイドラインに従い、感染対策をしながら稽古を再開する教室も増えてきています。そこで、茶道教室における「新型コロナウィルスの感染対策」につい... -

自宅で簡単に作れる、濃厚な味わいの「ロイヤルミルクティー」

煎茶ではなく紅茶のお話。毎日お茶を飲んでいますが、ひやりと肌寒い季節になると、発酵度の高いお茶が飲みたくなるもの。中でも、紅茶を煮出したロイヤルミルクティーは、身も心もほっと温まる飲み物。 ただ、紅茶専門店で飲むロイヤルミルクティーは、と... -

伊藤若冲の五百羅漢石@椿山荘

売茶翁と関係の深い伊藤若冲。晩年は、五百羅漢像の制作に心血を注ぎました。その羅漢石の一部が、なぜか東京にあります。 【若冲の五百羅漢像】 若冲が下絵を描き、石工が彫った五百羅漢像は、石峰寺の裏山にあります。天明7年秋に刊行された「拾遺都名所... -

新型コロナに関する「茶の効用」の注意喚起

緊急事態宣言の解除後、新型コロナ・ウィルスの感染が再び拡大し、早くも第二波が訪れようとしています。 各国でワクチン開発が進められていますが、短期間で免疫が消滅する可能性が出てきており、刻々と状況が変わっています。先行きが見通せず、不安な日...