茶文化– category –

-

春日大社の境内で茶を振る舞う「春日担茶屋」@奈良県

売茶翁は、天秤棒に茶道具をかけて、茶を振舞っていた。 江戸時代、奈良の春日大社の境内で、同様に茶が振舞われていたという。この「担茶屋(にないぢゃや)の道具を復元したものが奈良の春日大社にある」と耳にし、奈良訪問の折、春日担茶屋を訪れた。 ... -

越渓茶の越渓禅師ゆかりの地・瑞石山 永源寺@滋賀県

紅葉にはまだ早い季節。越渓茶の越渓禅師ゆかりの古刹、永源寺を訪問してきた。 【臨済宗永源寺派 大本山 永源寺】 永源寺は、滋賀県東近江市にある古刹で、臨済宗永源寺派の総本山。 紅葉の名所として有名。 開基は南北朝時代、近江国の守護職にあった佐... -

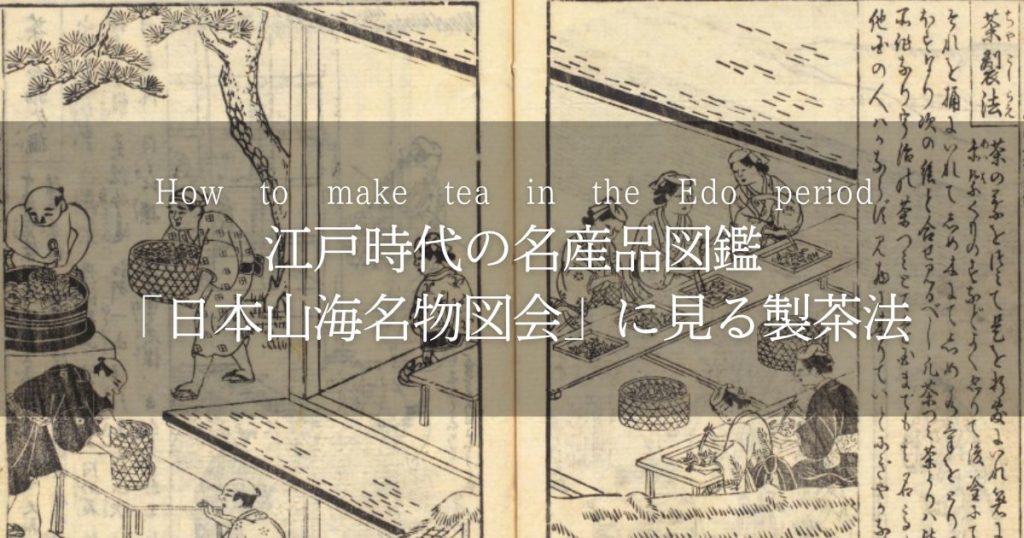

江戸時代の名産品図鑑「日本山海名物図会」に見る製茶法

江戸時代に出版された、名産品のガイドブックとも言うべき「日本山海名物図会」(全5巻、平瀬徹斎 撰, 長谷川光信 画、18世紀)。 大坂の書店「赤松閣」の主人・平瀬徹斎(通称は千草屋新右衛門)が、日本各地の名産を調べてまとめたもの。金や銀などの鉱... -

珈琲×紅茶の香港式ブレンドティー「鴛鴦茶」|アジアの茶文化

鴛鴦茶(えんおうちゃ・ユンヨンンチャ)とは、香港でポピュラーな珈琲と紅茶のブレンドティー。 練乳が入っているものは「鴛鴦奶茶」という。コーヒー牛乳ならぬ、ティーコーヒー牛乳。 茶餐廳(香港式カフェ・レストラン)の定番メニューで、スーパーで... -

茶道具を供養する日本各地の「急須塚」

急須を供養するための「急須塚」。以前、宮城県仙台市のお寺にある「急須塚」を紹介しまたが、調べた所、日本各地にあることが分かりました。 【京都府】 建仁寺 堆雲軒の急須塚@東山 建仁寺の境内にあるに塔頭「堆雲軒」(たいうんけん)。 堆雲軒を再興し... -

意外と知らない「玉露」の歴史|起源と茶名の由来

煎茶道のお茶会では、おなじみの玉露。とろりとした濃厚な旨味と出汁のような旨味。日本茶の最高級品であり、贅沢な緑茶です。そんな玉露は、いつどこで生まれたのでしょうか。 【玉露とは?どこでどのように生まれたか】 玉露とは、茶葉を摘み取る前に日... -

なぜ日本だけ、横手茶器の急須で茶を淹れるのか?

欧米のティーポットや中国の茶壺は、注ぎ口と持ち手が一直線で、後ろ手の形状です。 一方、日本の急須は、注ぎ口に対し、持ち手が横についた形をしています。なぜ日本だけ茶器の形が異なり、横手型なのでしょうか?その謎に迫ってみました。 【急須はどこ... -

世界各国の茶の呼び名|チャとティーの語源

今では、世界各国で飲まれている茶。中国で生まれた喫茶の習慣は、世界各地に広がりました。 どのような経路で伝わったかによって、各地域の茶の呼び名は異なります。大きく2系統「チャ」(cha)と「テー」(te)のグループがあり、どちらも中国語が語源で... -

お茶の実から作られる「茶油」

台湾が好きな人であれば、一度は耳にしたことがある茶油。 その名の通り、お茶の実から採取したシード・オイルです。台湾では「苦茶油」、中国では「山茶油」などと読んでおり、スーパーに普通に置いてあるくらいメジャーな品物。日本ではあまり馴染みのな... -

平安時代の茶の記録③平安京の大内裏茶園

平安京には、茶園がありました。詳細は不明ですが、嵯峨天皇が命じて作らせたのではないか、と言われています。 【平安京大内裏の「茶園」】 見辛いが、右上に「茶園」の文字が見える。「国史参照地図」の 「第六圖 大内裏及内裏圖」より(辻善之助 編、大... -

最澄の茶の伝説を伝える「日吉社神道秘密記」

最澄が中国から持ち帰った茶を比叡山の麓に植えた、という伝説。安土桃山時代に書かれた「日吉社神道秘密記」(1582年、祝部行丸 著)に記録があると聞くので、調べてみました。 【「日吉社神道秘密記」の茶の記録】 日吉大社の参道。3000本のもみじがあり... -

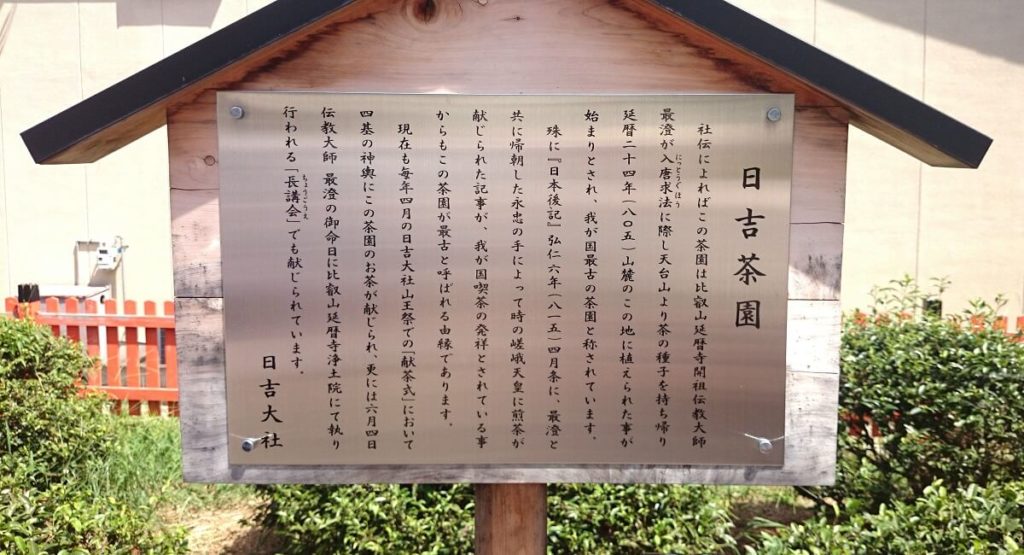

平安時代の茶の記録②最澄ゆかりの日吉茶園

日本各地に残る、茶の歴史を今に伝える茶木。中国から伝来した茶を起源とする、古い茶園が滋賀県にあります。 【最澄が、唐より持ち帰り植えた茶】 日吉茶園@滋賀県 延暦24年(805年)、天台宗の開祖・最澄(767-822年)が、留学先の唐から茶の種子を持ち...

12