「水注」(すいちゅう)は、水を注ぐ器・水差しです。

流派によって、「水瓶」(すいへい)「水罐」(すいかん)「水指」「水次」「水滴」「注子」(さし)とも呼びます。中国の「執壺」(しっこ)も同じものです。書においては、水注は「硯に水を足すもの」ですが、煎茶道ではボーフラや急須に水を足したり、お道具を清める時に用います。

水注の種類

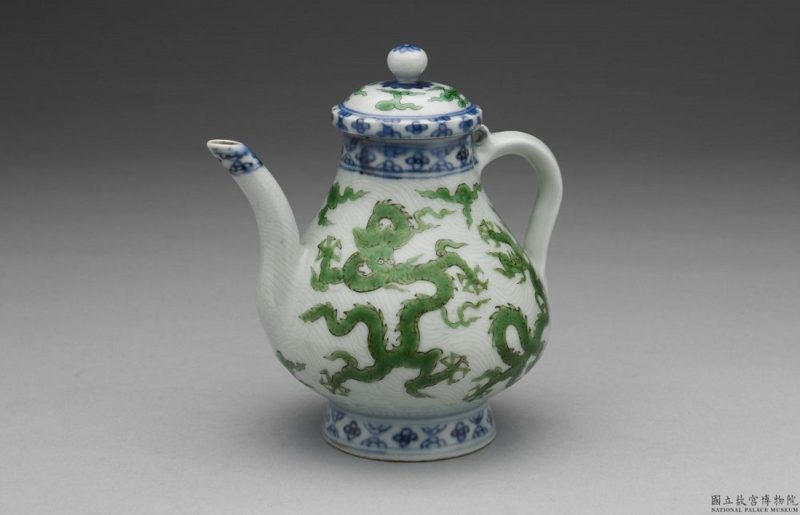

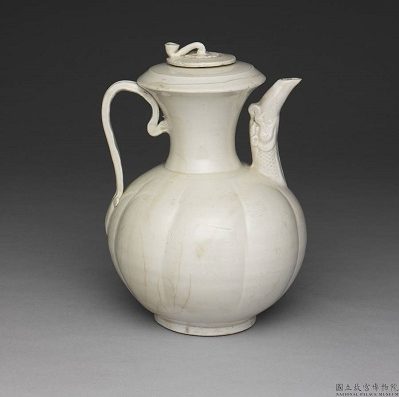

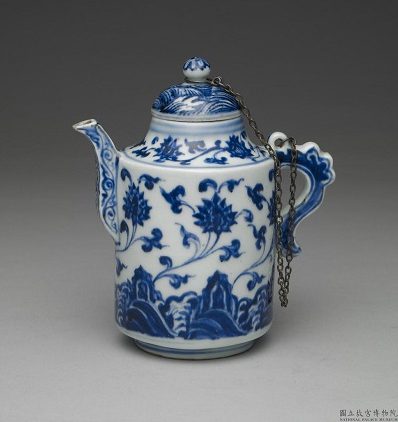

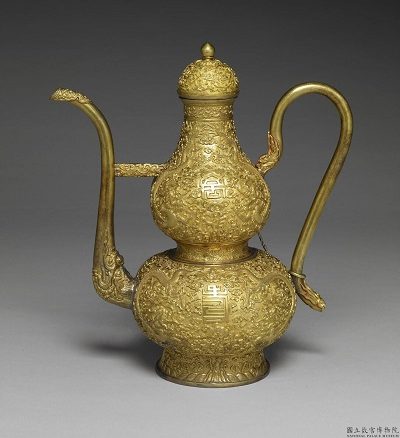

「瓜式」「筒式」「四方式」など様々な形があります。元々酒器だった器を転用したと言われ、華やかなデザインが多いことが特徴です。陶磁器の物が多いですが、錫や銅製の物もあります。

| 瓜形(瓜式) | 胴体が瓜の形。青白磁 瓜形水注(北宋時代 景徳鎮窯) |

| 筒形(筒式) | 胴体が筒形 |

| 四方式 | 胴体が四角形 |

| 六角形 | 胴体が六角形 |

| 桃形 | 胴体が桃の形 |

| 宝珠形 | 胴体が宝珠の形 |

| 瓢形(ひさごがた) | 胴体が瓢箪の形 |

| 仙盞形(仙盞瓶) | ※後述 |

瓜形の水注

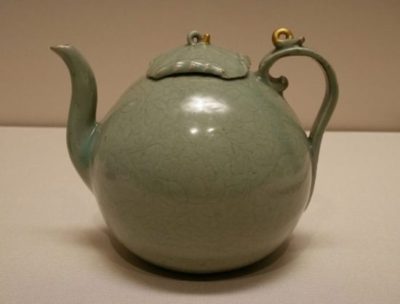

筒形の水注

六角形の水注

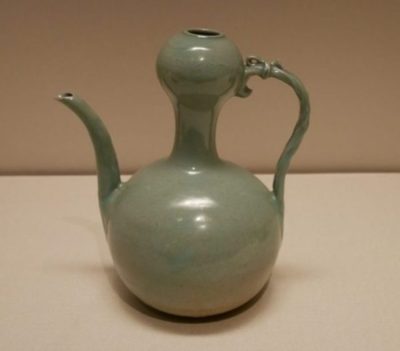

瓢形の水注

桃形の水注

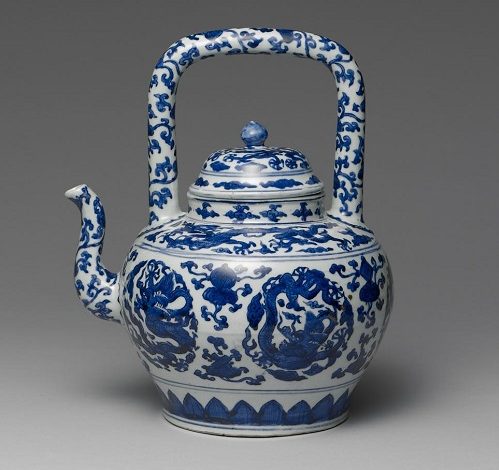

上手式の水注

持ち手が胴体の上についている形状で「提梁式」とも呼び、中国では「提梁壺」と言います。大きな茶壺を、水注として使うこともあります。

後手式の水注

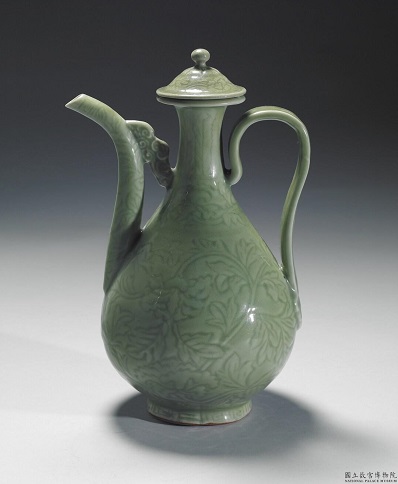

持ち手が、胴部の後ろ・注ぎ口の反対側に付いている形状です。いくつか後手式の水注をご紹介します。

- 白磁 印花鳳凰文 水注(中国・元時代。景徳鎮窯)

- 楼閣 山水蒔絵 水注 (日本・江戸時代)

- 青磁 牡丹文 水注 (中国・明時代。龍泉窯)

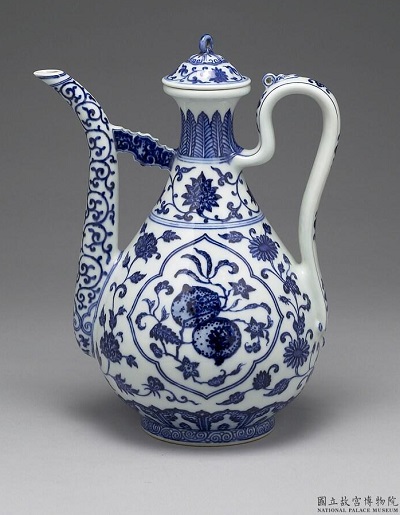

仙盞瓶

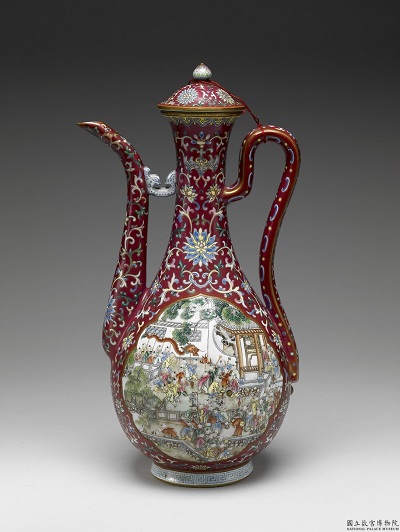

「仙盞瓶」(せんさんびん)は、お酒や水をいれるイスラム圏の金属製注器を模して、明・清時代に作られた陶器製の水差しです。「盛盞瓶」「洗盞瓶」「煎茶瓶」と表記されることもあります。

ほっそりとした、華奢な注ぎ口と持ち手。「玉壺春」と言われる下膨れの胴体に、注ぎ口がつながっている形が特徴です。

赤絵や金襴手・染付のものが多く作られており、異国情緒の漂うデザインです。特に金襴手は古来から日本で愛玩され、江戸時代の茶会記にも登場しています。煎茶道では水差しとして、茶道では花入に転用されています。

- 金襴手 仙盞瓶(文化遺産オンライン)

水瓶

禅宗寺院の古式の喫茶儀礼で使われる茶礼道具に、「水瓶」(すいびょう)があります。

「信貴形」「信貴山形」と言われる美しい形で、細い注ぎ口と把手が付き、下ぶくれの胴体が特徴です。「信貴形」という名称は、奈良県の信貴山の伝来品に、この形式の水瓶があったことに由来します。

突起のある蓋は、蝶番で胴体とつながっており、傾けても蓋が落ちることはありません。

建仁寺で毎年行われる「四頭茶礼」(よつがしらされい)で、「浄瓶」(じんびん)という名で使われています。お茶席ではあまり見かけませんが、古式の水注ということで紹介しました。

- 銅水瓶(滋賀県守山市 己爾乃神社 1465年)

- 銅水瓶(信貴山形水瓶)(広島県 耕三寺博物館 鎌倉時代)

- 信貴山形水瓶(文化遺産オンライン)

- 京都の無形民俗文化財としての建仁寺四頭茶礼(大阪観光大学 観光学研究所報)

胡瓶

「胡瓶」(こへい)は、ササン朝ペルシャに源流を持つ形の水差しです(胡はペルシアを差す)。正倉院には「漆胡瓶」(しっこへい)という漆の水差しが伝わっています。注ぎ口が鳥の頭をしている水注です。

東京国立博物館には、注ぎ口が龍の頭になっている、「龍首水瓶」という胡瓶があります。

僧帽壺

「僧坊壺」(そうぼうこ)は、中国の明代から続く伝統的な水差しです。口の形が僧侶の帽子に似ていることから、この名がついています。写真の僧帽壺は、紅釉の美しさから「宝石紅」とも言われています。

お茶席で見かけたことはありませんが、個人的に好きな形の水注なので、載せておきます。

尚、時大彬がこの形の茶銚をデザインし(※水注より背が低めです)、その後、様々な作家がこ形の茶銚を手がけていますので、茶銚の方が有名な形かもしれません。