京都– tag –

-

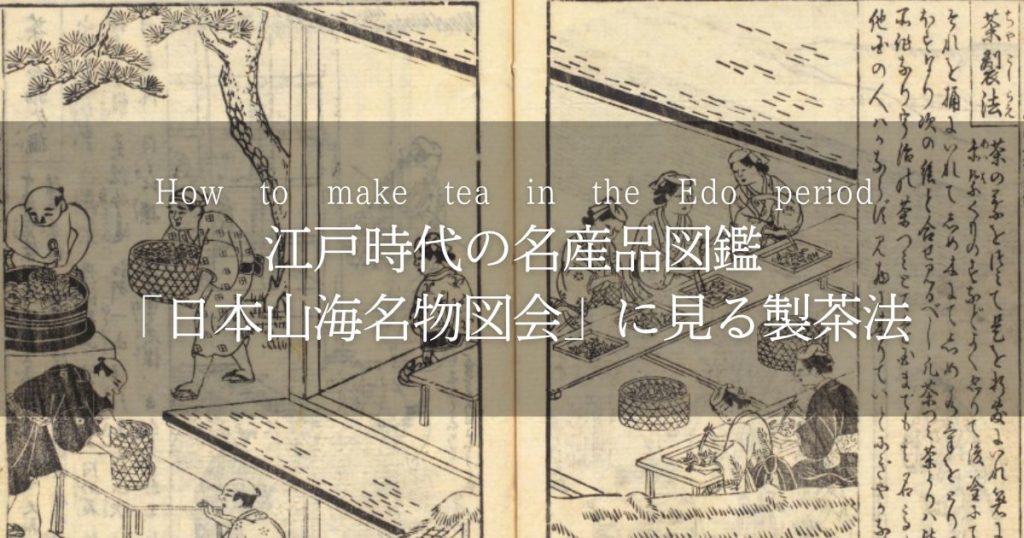

江戸時代の名産品図鑑「日本山海名物図会」に見る製茶法

江戸時代に出版された、名産品のガイドブックとも言うべき「日本山海名物図会」(全5巻、平瀬徹斎 撰, 長谷川光信 画、18世紀)。 大坂の書店「赤松閣」の主人・平瀬徹斎(通称は千草屋新右衛門)が、日本各地の名産を調べてまとめたもの。金や銀などの鉱... -

茶道具を供養する日本各地の「急須塚」

急須を供養するための「急須塚」。以前、宮城県仙台市のお寺にある「急須塚」を紹介しまたが、調べた所、日本各地にあることが分かりました。 【京都府】 建仁寺 堆雲軒の急須塚@東山 建仁寺の境内にあるに塔頭「堆雲軒」(たいうんけん)。 堆雲軒を再興し... -

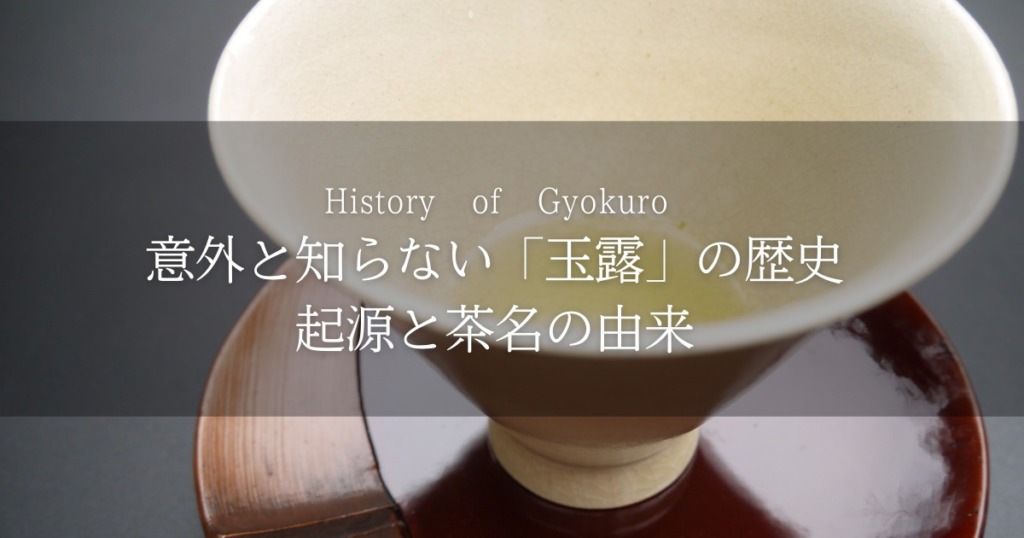

意外と知らない「玉露」の歴史|起源と茶名の由来

煎茶道のお茶会では、おなじみの玉露。とろりとした濃厚な旨味と出汁のような旨味。日本茶の最高級品であり、贅沢な緑茶です。そんな玉露は、いつどこで生まれたのでしょうか。 【玉露とは?どこでどのように生まれたか】 玉露とは、茶葉を摘み取る前に日... -

黄檗売茶流 文化祭2021|煎茶道具と花と薫香「花座禅」

すっかり日が経ってしまったが、前回に続き、「黄檗売茶流 文化祭」について。境内の各所で茶が振る舞われる中、禅堂では「花座禅」と銘打たれたいけばな展が開催されていた。 【華道 遠州流 いけばな展@禅堂】 華道遠州流のいけばな展。禅堂(1663年創立... -

黄檗売茶流 文化祭2021|献茶式と茶席

先般、萬福寺にて、黄檗売茶流の文化祭が開催され、久方ぶりにお茶会に参加してきた。 例年であれば、5月に煎茶道大会、10月に月見の煎茶会が開催される萬福寺。しかし、コロナにより2年連続で茶会は中止に。今回、緊急自粛宣言の解除後、感染状況が落ち... -

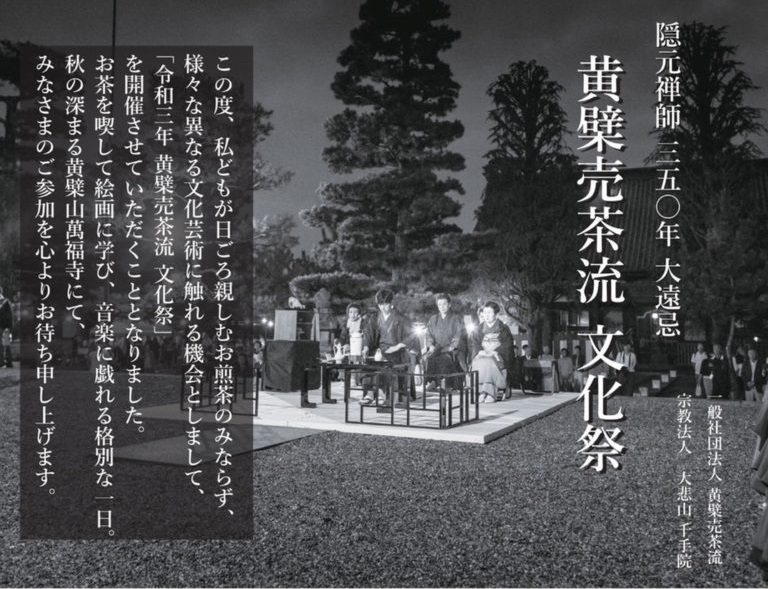

11/13[土] 隠元禅師350年大遠忌「黄檗売茶流 文化祭」@黄檗山 萬福寺

2021/11/13[土] 黄檗宗の大本山 萬福寺@京都府宇治市にて「黄檗売茶流 文化祭」が開催されます。 【黄檗売茶流 文化祭】 開催内容 ※申込受付は終了しました。 日時 :令和3年11/13[土] 10:00~16:00(9:30受付開始)午前 :黄檗売茶流 家元 献茶... -

平安時代の茶の記録③平安京の大内裏茶園

平安京には、茶園がありました。詳細は不明ですが、嵯峨天皇が命じて作らせたのではないか、と言われています。 【平安京大内裏の「茶園」】 見辛いが、右上に「茶園」の文字が見える。「国史参照地図」の 「第六圖 大内裏及内裏圖」より(辻善之助 編、大... -

自宅で簡単に作れる、濃厚な味わいの「ロイヤルミルクティー」

煎茶ではなく紅茶のお話。毎日お茶を飲んでいますが、ひやりと肌寒い季節になると、発酵度の高いお茶が飲みたくなるもの。中でも、紅茶を煮出したロイヤルミルクティーは、身も心もほっと温まる飲み物。 ただ、紅茶専門店で飲むロイヤルミルクティーは、と... -

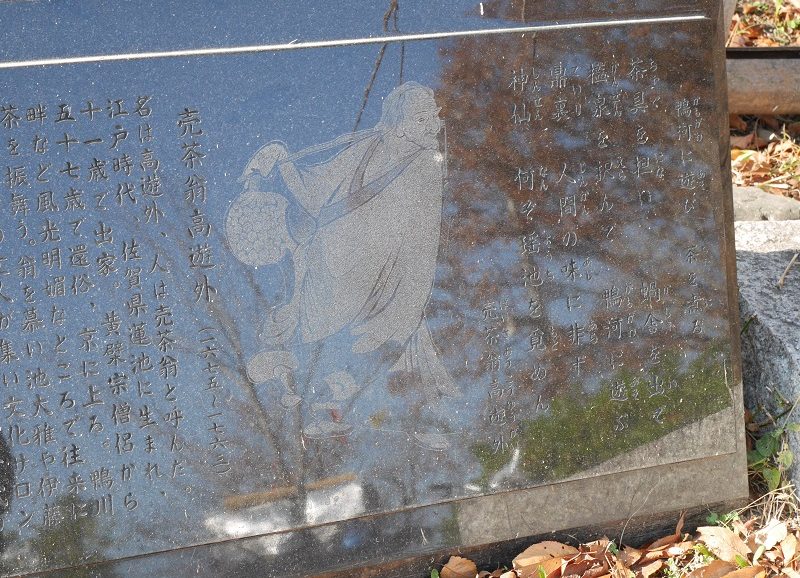

売茶翁の売茶スタイル「担い茶屋」

茶道具を吊るした天秤棒を担ぎ、東へ西へと風光明媚な場所へ訪れては、茶を振る舞っていた売茶翁。神出鬼没な、その売茶のスタイルの源流について、調べてみました。 【移動式茶屋「担い茶屋」の歴史】 江戸時代、売茶翁の「担い茶屋」 売茶翁像(伊藤若冲... -

京都洛北の詩仙堂|文人・石川丈山の隠棲地

叡山電鉄に乗り、洛北の一乗寺から坂を上って詩仙堂に。江戸初期の文人・石川丈山(1583~1672年)が晩年を過ごした、終の棲家。 【凹凸窠の詩仙堂】 詩仙堂入り口の扁額「小有洞」は、丈山の筆によるもの。 詩仙堂の由来は、中国の詩家36人の画が掲げられ... -

京都で借りられる貸し茶室

京都で、お茶会に利用できるお茶室・レンタルスペースのまとめです。 ※記載の内容は、リサーチ時点の情報です。その後、内容が変更されている可能性がありますので、最新の情報は各施設のホームページよりご確認ください。 【上京区・中京区】 京都御苑「... -

第64回 二条城 市民煎茶の会 2018

毎年ゴールデンウィークに、京都の「元離宮 二条城」で開催される市民煎茶の会。 「煎茶道を気軽に楽しんでもらおう」と、京都市が主催している煎茶会で、昭和30年(1955年)から毎年開催されており、今年で64回目だそうです。お日柄もよく、新緑の美しい...

12