茶道具を吊るした天秤棒を担ぎ、東へ西へと風光明媚な場所へ訪れては、茶を振る舞っていた売茶翁。神出鬼没な、その売茶のスタイルの源流について、調べてみました。

移動式茶屋「担い茶屋」の歴史

江戸時代、売茶翁の「担い茶屋」

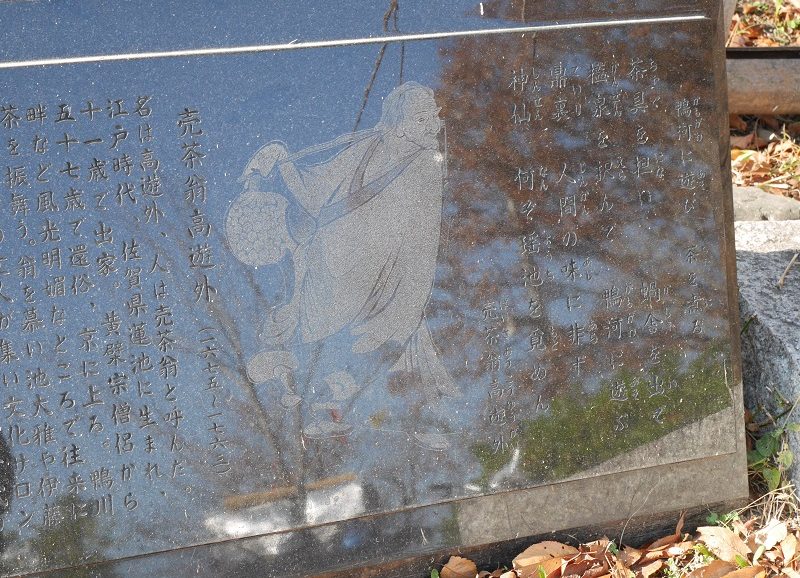

若冲が42歳の時に描いた「売茶翁像」と言われています。茶道具をぶら下げた天秤棒を、肩に担いでいます。

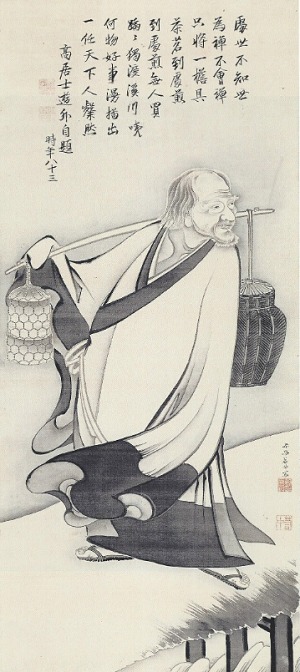

これは「棒手振り」(ぼてふり)「振り売り」という売り方で、「担い(にない)茶屋」と呼ばれました。茶道具一式を担いで店を開く、いわば移動式喫茶店です。江戸時代の写本「七十一番職人歌合絵巻」の二十四番「一服一銭と煎じ物売」の巻に、その姿を見ることができます。

一服一銭と煎じ物売

右の「一服一銭」の僧侶は、茶筅で抹茶を点てており、左の「煎じ物売」の菅笠をかぶった行商人は、煮出し茶を柄杓で汲んでいます。

天秤棒には、黒煙を吹く風炉と茶釜。その横の竹籠に入っているのは薪でしょうか。竹炭にも見えます。もう一方の大きな桶には、茶碗が入っています。こうして、人の集まる所に店を出しては、茶を振る舞い、市井を賑わせていたのでしょう。庶民のお茶の文化です。

室町~安土桃山時代の「担い茶屋」

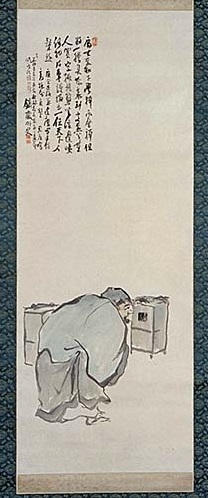

時代を遡り、こちらは、室町~安土桃山時代に描かれた屏風です。京都洛北・高雄の紅葉狩りを描いた作品で、左側の川の手前に、茶売りの姿が見えます。

茶売りの部分を、拡大してみました。

風炉に茶釜、右の天秤棒の下の入れ物には、色とりどりの茶碗が。茶売りの手元は、小さくてよく見えませんが、茶筅で茶を点てているように見えます。茶を飲んでいる右側の人物が、手に持つ茶碗の大きさから言っても、抹茶に見えます。

こうした担い茶屋は、少なくとも安土桃山時代には存在し、寺社の門前や縁日・行楽地など、人が集まる所に現れては、茶を振る舞っていました。有名なものとしては、慶長4年、古田織部の一行が吉野で花見の際、「利休亡魂」と額を打った「担い茶屋」の茶会を催したとか。

売茶翁も、当然京都でこうした姿を目にしていたことでしょう。「風光明媚な場所で茶を売る」のは、売茶翁より前の時代から行われていました。

江戸時代の「担い茶屋」

江戸時代末期、春日大社の境内でも茶を振る舞う担い茶屋がありました。当時の担い茶屋の道具を再現したものが、「春日担茶屋」に展示されています。

祇園祭に見る「担い茶屋」

京都の夏の風物詩「祇園祭」では、昔はどの山や鉾にも担い茶屋があり、山鉾の巡行に同行して茶を振る舞い、喉を潤していたとか。その後、次第に使われなくなったそうですが、現代でも、一部の山や鉾で「担い茶屋」の姿を見ることができます。

山鉾巡行に随行する「担い茶屋」

菊水鉾

名水の「菊水の井」にちなむ「菊水鉾」。菊水鉾茶会が有名ですが(亀廣永の銘菓「したたり」が頂けるほか、菊を象った菓子皿をお土産に持ち帰ることができます)、山鉾の巡行に「担い茶屋」が同行し、お茶のお振る舞いがあります。

それは、山鉾の「辻回し」(交差点で、角を曲がる時の方向転換)の時。巡行が立ち止まっている間に、大きな木箱から茶道具を取り出して、手際よく抹茶を点て、お茶を振る舞います。

太子山

聖徳太子を祀ってる太子山では、江戸時代の荷い茶屋が保管されており、数年前に新調され、2013年から巡行に随行しています。宵山では、懸装品として展示されているので、間近に見ることができます。

担茶屋

担茶屋は、てんびん棒で担ぐ、二つの箱の中に風呂釜・水指・茶碗・茶筅などの茶道具を搭載した可動式の茶屋、この茶道具を使ってお抹茶を点てていました。

こうしたお茶は、神仏に供えた茶のお下がりを、行事の参加者がいただくという宗教行為から始まっています。祇園祭において、担茶屋のお茶を飲むことも、神事の大切な要素の1つなのです。

複雑な透かし彫りと曲線の反り脚は京都らしい繊細さを大変な手間をかけて表現されています。

太子山の担茶屋の説明板より

芦刈山

2015年に、蔵に眠っていた担い茶屋を修理し、2015年から巡行に登場しているそう。蔵に眠っていた風呂釜は、「観楓図屏風」で描かれているものとよく似ています。

- 荷担(にない)茶屋、修理完了!(2015/6/28、京都祇園祭 芦刈山町)

担茶屋

荷茶屋は、山鉾巡行のときに、2つの木箱の中に風炉釜・水差し・茶碗・茶筅などの茶道具を収めて、天秤棒で担ぎ、お抹茶を点ててお供の人々の喉を潤しました。

こうしたお茶は、神仏にお供えしたお茶のお下がりを、行事の参加者がいただくという宗教行為から始まっています。祇園祭において荷茶屋のお茶を飲むことも、神事の大切な要素のひとつなのです。

芦刈山の担茶屋の説明板より

ちなみに、北野天満宮でも、蔵に眠っていたという「担い茶屋」を、花傘と共に復元したとか。花傘「担い茶屋茶会」を開催しています。

- 京都)北野天満宮の巨大な花傘復元、ずいき祭で披露(2015/10/1、朝日新聞)

祇園祭を舞台にした狂言「煎物」

また、江戸の庶民の生活を描いた狂言に、「煎じ物売」が登場する演目「煎物」(せんじもの)があります。NHKの子供向け番組「にほんごであそぼ」で、野村萬斎さんが演じられたので、有名かもしれません。

京都の祇園祭を舞台にしたもので、「稽古に集まった祭の衆に、荷い茶屋の行商人が煎物を勧める」というものです。煎物の中身は、狂言の台本によって多少の差がありますが、お茶ではなく、薬草を煎じた薬湯です。

煎物の中身

- 陳皮(ちんぴ)、乾薑(かんきょう)、甘草(かんぞう) :天正本

- 陳皮(ちんぴ)、乾薑(かんきょう)、桂心(けいしん)、人参 :天理本

- 薫香、干姜、陳皮、肉桂、船底苔(まくり)、甘草人参 :寛政有江本

- 参考:狂言「煎物」考(稲田秀雄)

「煎物」はあまり上演されることのない稀曲だそうですが、ちょうど10月に国立能楽堂(東京)で上演されます。江戸時代の空気を、感じられるかもしれません。

- 2020/10/18[日] 狂言ござる乃座 62nd① 狂言「煎物」 野村萬斎

- 2020/10/23[金] 狂言ござる乃座 62nd② 狂言「煎物」 野村萬斎