茶文化– category –

-

平安時代の茶の記録①梵釈寺の献茶

正史に残る、日本最古の喫茶の記録。それは、平安時代初期に編纂された歴史書「日本後記」にあります。当時の茶はどんなものだったのか、調べてみました。。 【永忠が、嵯峨天皇に「梵釈寺」で茶を献じる】 「日本後紀」(第6巻)5行目中程に「煎茶を奉... -

台湾茶の歴史を今に伝える「新芳春茶行」

新型コロナ・ウィルスで、なかなか遠方で出かけられできない状態が続いています。 そこで、コロナが落ち着いたら行ってみたい、お茶好きにおすすめの場所を紹介します。家でお茶を頂きながら、旅気分を味わって頂けましたら幸いです。 【麗しの島の茶「For... -

台湾の国立故宮博物院南院|アジア茶文化展②日本の茶文化

故宮南院訪問レポートの第二弾。アジアの茶文化を紹介する「芳茗遠播」常設展。茶葉香る遙かな旅路。「中国の茶文化」に続き、今回は「日本の茶文化」について。 【茶道の常設展「和敬清寂」】 「和敬清寂」と銘打たれた展示は、中国の茶器から日本で産ま... -

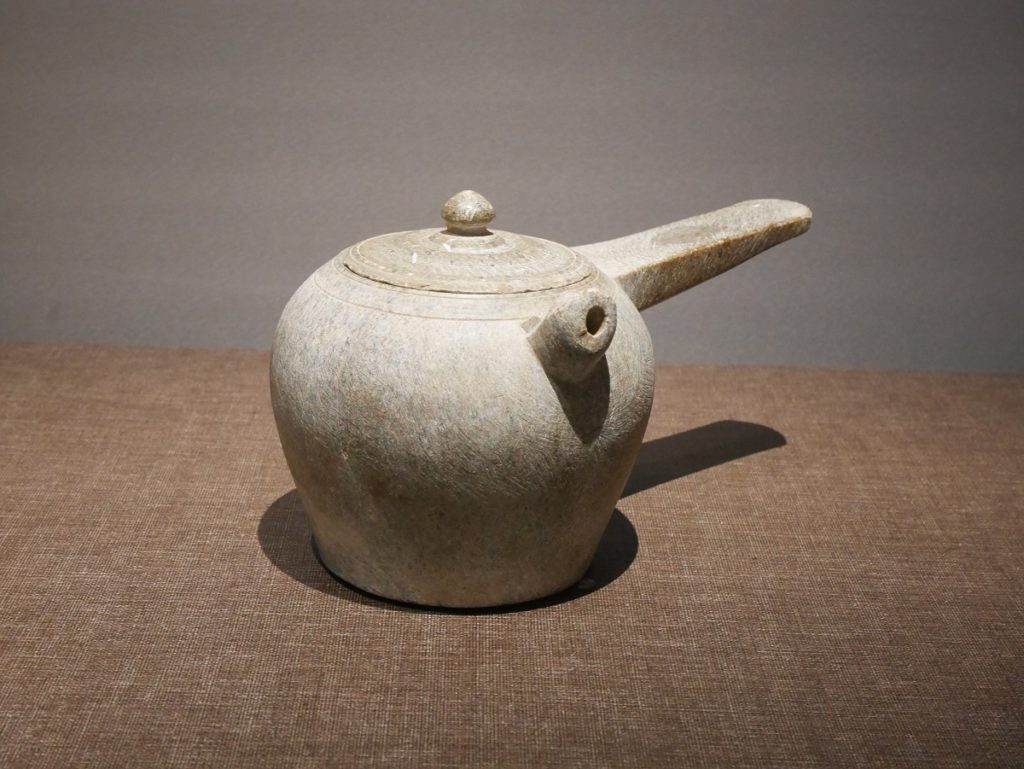

台湾の国立故宮博物院南院|アジア茶文化展①中国の茶文化

台北の故宮博物院の分館として、2015年に開館した故宮南院。 正式名称は「国立故宮博物院南部院区 アジア芸術文化博物館」と長く、とても覚えられない。アジアの芸術文化に特化したミュージアム、茶文化の常設展示があるとのことで訪問してきた。 【国立故... -

茶を祖先に持つ民族「徳昴族」|アジアの茶文化

「ミャンマーの食べるお茶ラペソー」に続いて、アジアの茶文化シリーズの3回目。今回は、茶を祖先に持つアジアの山岳民族「徳昴族」についてのお話。 【茶を祖先に持つ徳昴族】 「漆がつなぐアジアの山々」展の展示パネルより ミャンマーのシャン州および... -

チベットとブータンの茶碗|アジアの茶文化

「ミャンマーの食べるお茶ラペソー」に続いて、アジアの茶文化シリーズの2回目。 今回は、チベットとブータンの茶碗と茶文化について。「漆がつなぐアジアの山々」展より、茶碗から見る遊牧民族の茶文化。 【チベットの茶文化】 チベットでは、バター茶(... -

ミャンマーの食べるお茶ラペソー|アジアの茶文化

先日、「漆がつなぐアジアの山々」という漆の展示イベントに。 中国・ミャンマー・ベトナム・ブータンなど、アジアの漆文化を紹介するもの。漆は英語で「JAPAN」だが、アジア各国で古くから生活に根付いている。様々な漆器が展示されている中、アジアの茶... -

TEA&CHA以外の呼び方をする茶

世界各国の茶の呼び方は、CHA(チャ)とTEA(ティー)の二系統にほぼ分類できます。しかし、実は例外の国や民族も存在します。ここでは、チャ・ティー系統以外の呼び方で、茶を呼ぶ国・民族を紹介します。 【東南アジア】 モン族・苗族(ミャオ族) 中国南... -

世界各国の茶の呼び名|チャとティーの語源

今では、世界各国で飲まれている茶。中国で生まれた喫茶の習慣は、世界各地に広がりました。 どのような経路で伝わったかによって、各地域の茶の呼び名は異なります。大きく2系統「チャ」(cha)と「テー」(te)のグループがあり、どちらも中国語が語源で... -

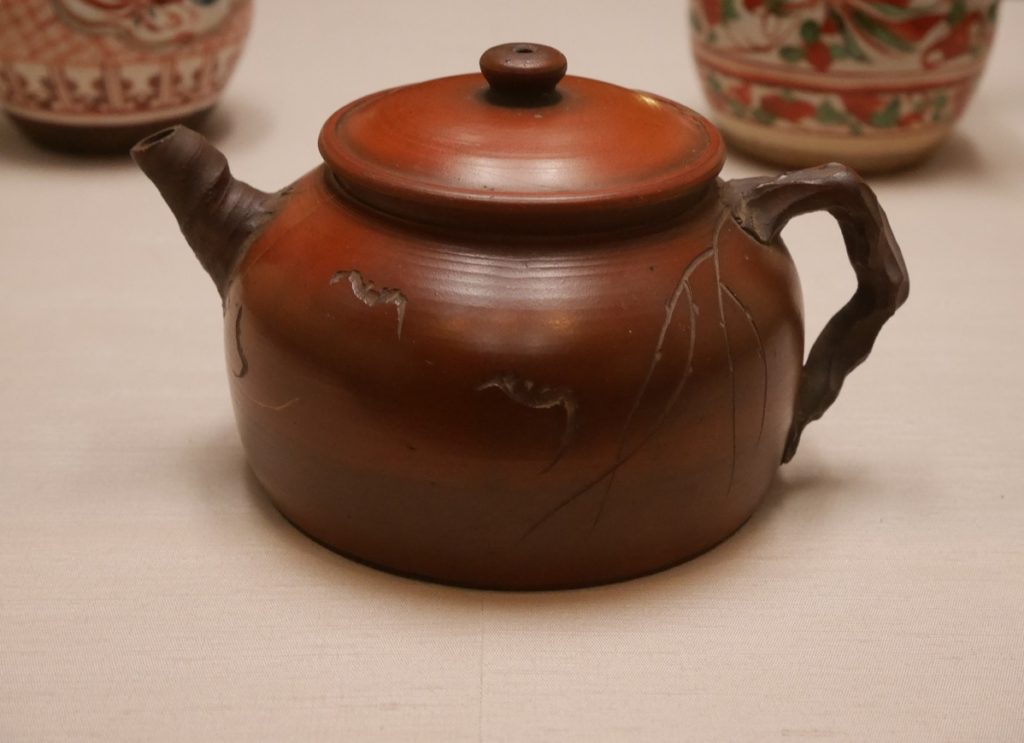

江戸後期の京焼陶工~奥田頴川と門下生を中心に~展@東京国立博物館

東京国立博物館で開催している京焼陶工展「江戸後期の京焼陶工―奥田頴川と門下生を中心に」に行ってきました。 京焼とは「京都で作られた陶磁器」のことで、とても広い意味の言葉なのですが、今回は京焼の陶工・奥田頴川とその門下生を中心とした展示会で... -

なぜ日本だけ、横手茶器の急須で茶を淹れるのか?

欧米のティーポットや中国の茶壺は、注ぎ口と持ち手が一直線で、後ろ手の形状です。 一方、日本の急須は、注ぎ口に対し、持ち手が横についた形をしています。なぜ日本だけ茶器の形が異なり、横手型なのでしょうか?その謎に迫ってみました。 【急須はどこ...

12