春日大社の境内で茶を振る舞う「春日担茶屋」@奈良県

売茶翁は、天秤棒に茶道具をかけて、茶を振舞っていた。

あわせて読みたい

売茶翁の売茶スタイル「担い茶屋」

茶道具を吊るした天秤棒を担ぎ、東へ西へと風光明媚な場所へ訪れては、茶を振る舞っていた売茶翁。神出鬼没な、その売茶のスタイルの源流について、調べてみました。 【…

江戸時代、奈良の春日大社の境内で、同様に茶が振舞われていたという。この「担茶屋(にないぢゃや)の道具を復元したものが奈良の春日大社にある」と耳にし、奈良訪問の折、春日担茶屋を訪れた。

目次

春日大社の表参道に佇む茶屋

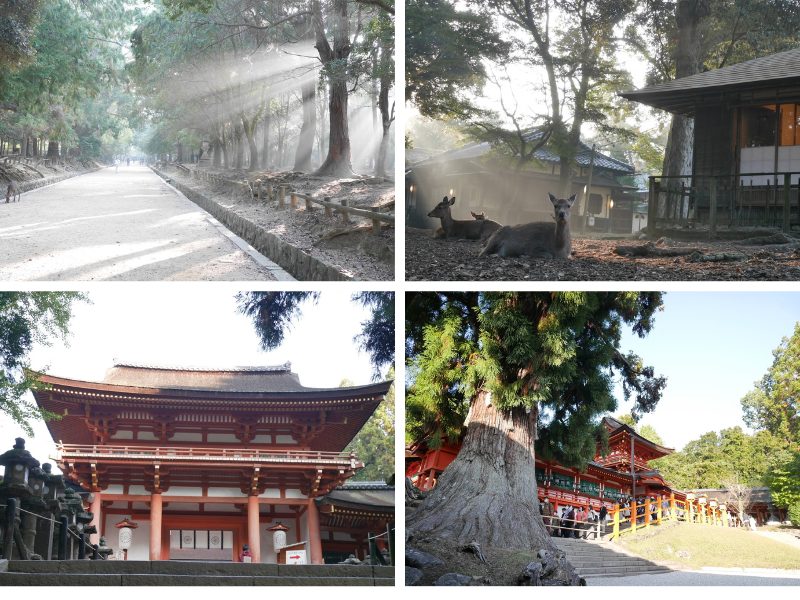

最寄りは近鉄奈良線「奈良駅」。春日大社の表参道を歩く。早朝は光が神々しい。人の姿も疎らで空気も澄んでいる。まずは春日大社にお参りし、万葉植物園のすぐ隣、春日担茶屋に向かう。