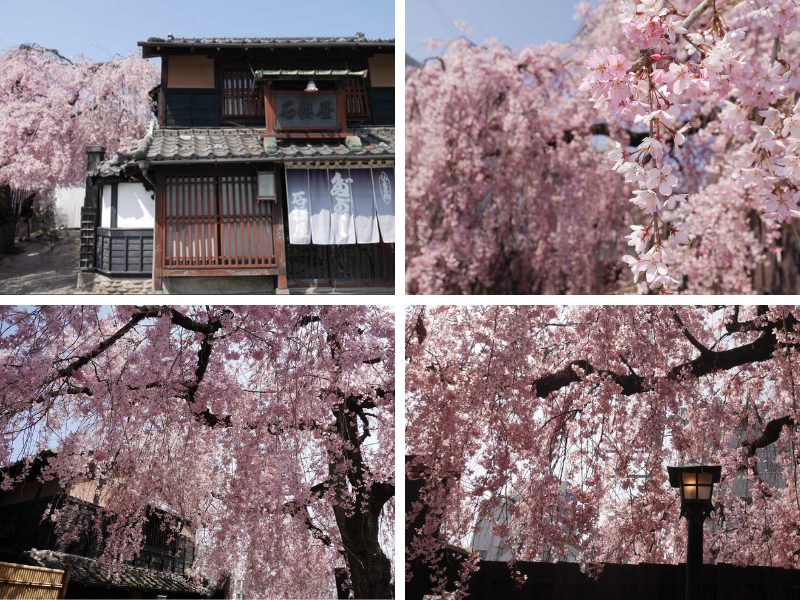

桜の名所としても有名な駄菓子の老舗「石橋屋」さんが、2023年5月末に閉店してしまった。2022年の地震被害も大きく、138年の歴史に幕を閉じた。趣のある建物は解体されて姿を消し、すっかり更地に。桜の木は残されたのがせめてもの救い。幾度も訪れていた場所なので、記録としてここに書き残す。

しだれ桜の名所にして、仙台駄菓子の老舗

石橋屋は、明治18年(1885年)に創業。仙台市若林区、舟丁橋のたもとに店を構えていた。

瓦屋根に店先の手水桶(ちょうずおけ)、連子格子(れんじこうし)に藍暖簾と、レトロな情緒があふれ、ここだけタイムスリップしたかのような佇まい。特に枝垂れ桜の咲く時期には、多くの人でにぎわっていた。

文化財に指定されていた歴史的建造物

看板上には、レトロなガラスのペンダントライト。桜に映える木造二階建ての日本家屋は、1994年に「仙台市都市景観賞」を受賞。2002年には仙台市が指定する「森野都 景観重要建造物」に指定され、歴史的・文化的に価値ある建物だった。

川面に手が届かんばかりにこぼれ咲くしだれ桜。後から写真を見返していて気づいだのだが、暖簾のスミにさりげなく「セーマン・ドーマン」の刺繍が施されていた(ドーマン・セ―マンとも)。

- セーマン:五芒星の紋。晴明桔梗とも。陰陽師の安倍晴明に由来すると言われる。晴明神社の社紋でもある。

- ドーマン:護身法「九字」の紋(臨兵闘者皆陣烈在前)。格子状の形をしており、陰陽師の芦屋道満に由来する。

三重県の海女さんが、衣類や手ぬぐいに縫い付けた魔よけの印。元々、海での安全祈願のものだが、伊勢では海女さん宅の前にに旅に出かけた時、土産物げにも繕われていた。意外とメジャーな紋様なんだろうか。

仙台駄菓子とは?

江戸時代の保存食「仙台糒」から作られた菓子に由来

公式ホームページも閉鎖されてしまったが、元々は保存食の「糒」(ほしいい。干飯とも)に端を発する。伊達藩から払い下げられた「仙台糒」を元に作られた駄菓子が、仙台駄菓子の由来だという。

仙台駄菓子の心得とは

駄菓子は日本の風土が生んだ民族固有のもので、日本菓子の祖先です。駄菓子の主な原料は、その地方の特産物を用いるのが特色です。甘さはつるし柿の甘さが基準とされております。精選された黒砂糖や米飴の甘さが駄菓子の味ともいえます。

駄菓子は、なりふりをかまいませんが、四季を重んじ形や色や味で季節感を表現します。形は非文化地方ほど色彩がきつく、風味は他のいかなる菓子にもない異様さを持ち、かつ濃厚なものほど意義が深いものです。駄菓子は元を雑菓子と云い、東京より南地方(京都・大阪・四国・九州)は雑菓子と云い、東京より北の地方(関東・東北・北海道)は駄菓子と呼んでおりました。

江戸時代、武士は貧乏で町民は裕福であったため、幕府はあらゆる手段で町民の生活を抑圧し、例えば庶民が食べる菓子には、一切白砂糖は使用できぬと云い、雑菓子以外は食べることができませんでした。それで駄菓子の駄は粗悪なもの「つまらぬもの」と軽蔑思想が生んだ言葉です。

菓子のうち、駄菓子という名称が出たのは文政の頃で国花万葉記に雑菓子と記されております。仙台駄菓子の由来はその地方の風俗、気候、穀物に合わせて独特の雑菓子が作られ、特に東北地方は文化が貧しく、賃金も低いので安く形が大きく、腹持ちのする食べ物が必要でした。また、保存のできるものも必要でした。

伊達藩には仙台糒(ほしいい)と云って糯(もち)きび、粳(うる)きび、粟きび、トウモロコシきび等があり、これを原料として菓子種を作り、この菓子種を使って、おこし類が作られました。

この仙台糒と云うのは、伊達藩独特の製法によって作られ、一種の携帯食として、江戸への参勤交代や野戦での折りに食料として使用されました。

仙台糒の製法は伊達藩の家伝で門外不出とされ、時折この仙台糒が家臣や町民にも払い下げられました。払い下げられた仙台糒を原始的家内企業で独特のおこしや黄粉、胡麻、くるみ、粟等を使ったねじり菓子、餅菓子等が作られました。これが、いわゆる仙台駄菓子の由来です。

石橋屋 公式ホームページより(※閉鎖)

こちらのNHKアーカイブ「仙台駄菓子 野趣あふれる東北の和菓子」(2012年)で、かつての石橋屋と駄菓子製造の様子を見ることができる。

「仙台糒」は、伊達政宗が兵糧を改良したもの

糒(ほしいい)は、もち米を蒸して、天日干しで乾燥させた保存食。水や湯にひたすことで、元の米のように柔らかい状態で食べられる。現在の非常食「アルファ米」のようなもの。軽くてかさばらず長期保存でき、火を使わず、煮炊きせずに簡単に食べられることで、戦や旅の携行食として重宝された。

大阪河内の「道明寺糒」が有名で、真言宗の寺「蓮土山 道明寺」で作られていたことから、糒を道明寺と呼ぶようになった。道明寺糒を挽いた粉は、さくら餅などの和菓子の材料として用いられている。

「仙台糒」は、道明寺糒を参考にし、伊達政宗が改良して作らせたもの。兵糧として用いられ、その品質の高さから、朝廷への献上品となったという。元々米どころであるから、米を原材料とした保存食や菓子が広まったのは、想像に難くない。

石橋屋の仙台駄菓子

江戸時代、米や雑穀を元に作られた、庶民のための駄菓子。マコロン、きなこねじり、兎玉、翁飴、太白飴 etc、やさしい甘さで、安心感のある味。買い求めると、おまけの駄菓子をくださった。

個人的に好きだったのは、「番茶菓子」。そのものズバリ、番茶に合うという売り出しの素朴な菓子。甘いものより煎餅の方が好きな子供だったので、ポリポリと食べていた。煎茶にも合う。

石橋屋さんでは番茶菓子と言う名前だったが、中国から伝わった唐菓子「麻花兒」や、平安時代に七夕の時に食べられていたという「索餅」(さくべい)にも似ている。

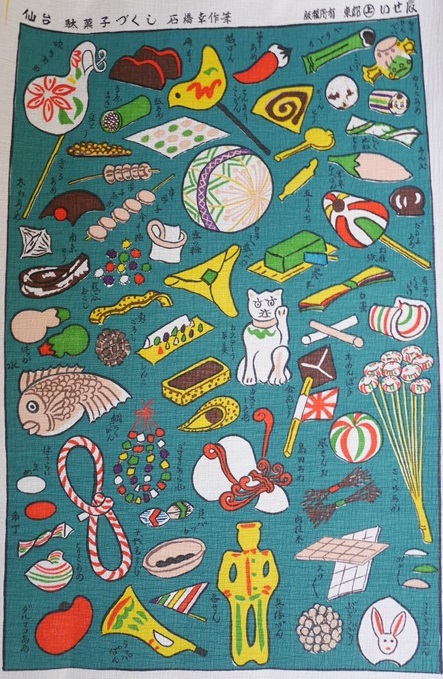

千代紙に描かれた「仙台駄菓子」@菊寿堂 いせ辰

木版手摺りの江戸千代紙のお店「菊寿堂 いせ辰」では、石橋屋の仙台駄菓子を描いた千代紙が売られている。その名も「仙台 駄菓子づくし」(石橋幸作 筆)。石橋氏の絵を元に版木を作り、千代紙に刷ったもの。

吹きあめ、かりんとう、鯛らくがん、鬼ごろし、ラッパぱん、貝パッカ、千代むすび、ぶどうにぎり、だるまあめ、さらさあめなど、62種類の駄菓子が描かれている。色とりどりな駄菓子の絵は、見ているだけでも楽しい。なお、いせ辰の「仙台駄菓子」千代紙については、こちらの記事が詳しい。