先日、「漆がつなぐアジアの山々」という漆の展示イベントに。

中国・ミャンマー・ベトナム・ブータンなど、アジアの漆文化を紹介するもの。漆は英語で「JAPAN」だが、アジア各国で古くから生活に根付いている。様々な漆器が展示されている中、アジアの茶文化に関する紹介があり、とても興味深いものだった。

茶葉の漬物「ラペソー」

ミャンマーのシャン州からラオス、タイ北部にかけて作られている、発酵茶「ラペソー」。

以前、茶の名称をまとめた記事でその起源を調べたが、今回、ラペソーの作り方やその器が展示されていた。

ラペソーの作り方

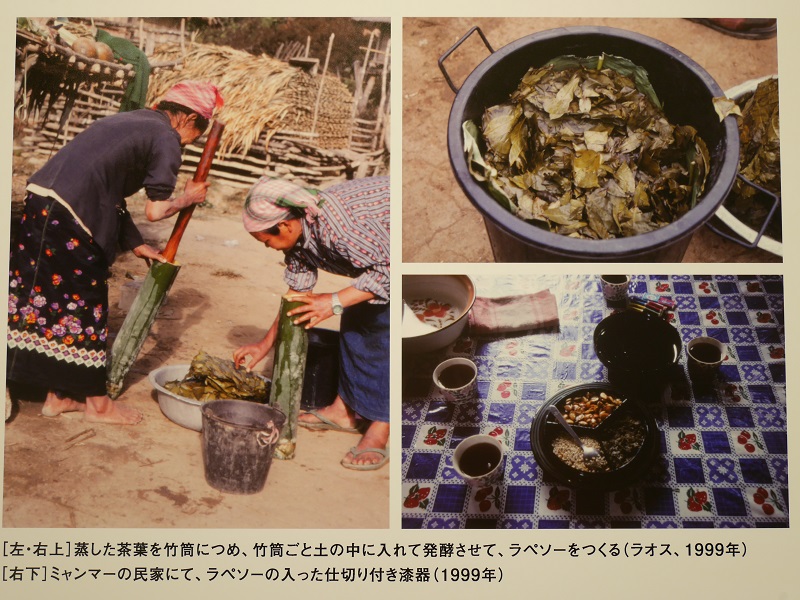

茶葉の漬物「ラペソー」は、蒸して殺青した茶を竹筒に詰め、木の棒で押し込み固める。

その後、土の中に埋めて発酵させて作るという(現在の家庭やメーカーでは、この限りではないと思う)。写真を見るとお茶殻のようにも見える。茶葉も大きい。

中国雲南省の竹筒酸茶やタイのミアンと同じ発酵茶で、アジアの山間部に共通する「食べる茶」の文化。

日本にも四国阿波番茶・碁石茶など、似た製法の発酵茶がある。大陸から伝来したものなのか日本独自のものかは諸説あり、その起源は定かではないけれど、伝来の可能性を考えるとロマンを感じる。

ラペソーの食べ方

ラペソーは、ピーナッツやニンニク・胡麻・マメなどと和えて、サラダのようにして食べる。

ラペソーを使った茶葉料理は「ラペット」、飲む方のお茶(緑茶)は「ラペチョウ」と呼ぶそうだ。

写真のラペソーは、まるでお茶受けのよう。東北地方ではお茶受けに漬物をよく出すが、食べるお茶の「ラペソー」をつまみながら、飲むお茶の方もすすみそうである。どんな味なのか一度食べてみたい。

ラペソーのうつわ

ラペソーには、専用のうつわがある。内側に仕切りがある丸盆のような漆器で、蓋の中央につまみがついている。

「上流家庭ではラペソー盆にきれいに盛りつけ、客人が自分の好みに合わせてとって調味し、食されている」(※)という。日常使いではなく、おもてなしのうつわ。

※出典:日本食生活学会誌Vol7.No.1「ミャンマーにおける後発酵茶(ラペソー)の製造上の特徴」(1999年)

蒟醤漆器のラペソー盆

こちらは、とても手がこんでいる蒟醤(キンマ)装飾のラペソー入れ。ミャンマーのパガン漆器。

蒟醤とは漆塗の技法の1つで、細かい線刻文様を特徴とする。ミャンマーやタイの伝統技法で、日本でも一面に漆を塗った後に小刀で文様を削り、色漆を塗りこんで装飾を施す。

キンマは胡椒科の植物の名前だが、これが蒟醤の由来という訳ではないらしい。

ミャンマーやタイには、噛みたばこの風習がある。タイ語で「キン・マーク」(キンは食べる、マークはビンロウの実)、ミャンマーでは「クーン」と言う。

キンマークの材料を入れる漆器に使われていたことから、この技法を蒟醤(キンマ)と呼ぶようになった。日本では千利休が「蒟醤手」と呼び、船来の茶道具として珍重されるように。

今では「蒟醤と言えば、香川県の伝統工芸」という印象が強いけれど、タバコを入れる容器が語源だったとは面白い。

- 香川県漆器 蒟醤(きんま)について(香川県漆器工業協同組合)

ミャンマーの漆

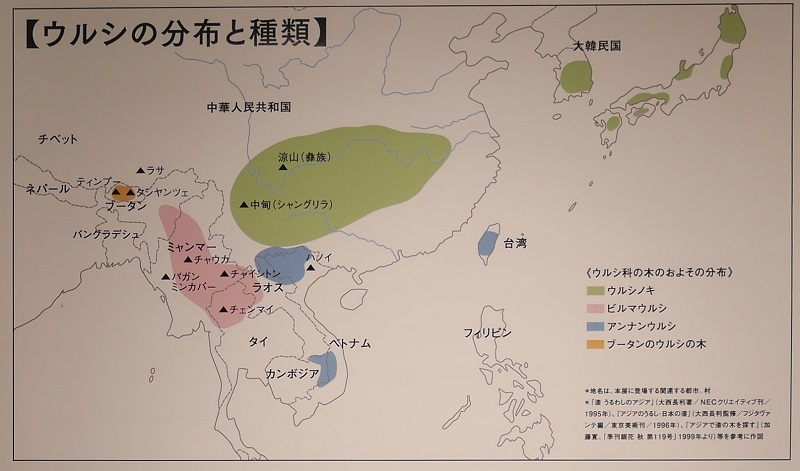

漆の木は世界に800種ほどあるものの、そのうち樹液を塗料として利用できる樹木は、ほんの数種類なんだとか。

| 名前 | 科目名 | 生育地 |

|---|---|---|

| ウルシノキ | ウルシ科ウルシ属 | 日本、中国西南部、朝鮮半島南部 |

| ビルマウルシ | ウルシ科グルタ属 | タイ北部、ミャンマー、ラオス、インド北東部 |

| アンナンウルシ | ハゼノキの一種 | ベトナム(ハノイ)、カンボジア、台湾 |

ミャンマーの漆は、「ビルマウルシ」から作られている。その樹液は黒く(そのため、ブラックツリーとも呼ばれる)、季節によって漆の色や品質が異なるとか。

- 3~5月(夏季) :黒色

- 6~9月(雨季) :赤褐色

- 10~2月(冬季):茶褐色

樹液が黒いからと言って、漆の色も黒いわけではなく、最上の黒漆が取れるのは夏だという。

会場には、小さな蒟醤の蓋物も展示されていた。香合にしか見えない。

長くなったので、本日はこの辺でお茶を一煎。