東京国立博物館で開催している京焼陶工展「江戸後期の京焼陶工―奥田頴川と門下生を中心に」に行ってきました。

京焼とは「京都で作られた陶磁器」のことで、とても広い意味の言葉なのですが、今回は京焼の陶工・奥田頴川とその門下生を中心とした展示会でした。煎茶道具関連の展示はなかなかなく、撮影OKでしたのでレポートします。

※上部の写真:朱泥急須(岡田久太、江戸時代19世紀)。岡田久太は、青木木米の轆轤師をつとめた陶工と伝わっており、急須作りの名人だったそうです。

奥田頴川

奥田頴川(おくだえいせん、1753~1811)は、明末清初に渡来した中国人を先祖に持ち、京都で初めて磁器を作ることに成功した陶工です。

祖先は頴川郡(現、河南省)の出身で、本名は頴川庸徳と言います。ふるさとの地名を名に冠していたようです。

色絵飛鳳文隅切膳

呉須赤絵で鳳凰を描いた膳。伸び伸びとした筆致です。白い下地の一部が淡く緑色に染まっており、魚の泳ぐ水中にも見え、とても綺麗でした。

色絵麒麟菊花文水指

今回は展示されていませんでしたが、以前、同じ呉須赤絵の「色絵麒麟菊花文水指」が展示されていたので、こちらも紹介します。

写真は鳳凰の絵柄ですが、下記ページから麒麟の文様を見ることができます。 奥田頴川は数多くの門下生を育てて名工を輩出し、京焼の全盛期を築きました。京都には、奥田頴川邸宅の跡に石標が立てられています。

青木木米

青木木米(1767~1833)は京都生まれ、自らを「識字陶工」と称した陶工です。

奥田頴川と同じく、30歳を過ぎてから陶工の道に入りました。煎茶道具の作家として名高く、また文人画家としても知られています。

煎茶道具一式

今回の展示では、「染付四方誌文茶壺」「三彩花鳥文水注」「白泥月梅文涼炉」など、青木木米の煎茶道具一式が展示されていました。個別に展示されることはたまにありますが、そろっての展示は久しぶりとのことです。

涼炉の風門が樹木の文様で塞がれており、なぜだろうと思った所、丸い風門を「梅の木の向こうに昇る満月」に見立てたとか。洒落たデザインです。

染付・赤絵・呉須手・交趾・高麗青磁など、1つ1つ様々な技法が使われています。それでいて、どれか1つが悪目立ちすることもなく、全体としての統一感があります。根底に流れる世界観があってこそかと思います。

染付龍濤文提重

こちらの「提重」は手提げ付の重箱のことで、酒宴の際、中に小皿や徳利を入れて持ち運んだそうです。

龍図を中心に、紗綾文様の持ち手に雷文の台、隅取りした面には飾り房と、様々な文様で彩られており、非常に凝った絵付けです。

色絵草花浮文煎茶碗

煎茶道具一式の隣には、花畑とも形容できそうな、可愛らしい煎茶碗も展示されていました。尚、京都の祇園四条駅のすぐ近くには、青木木米旧宅の碑が立っています。

- 陶匠・青木木米宅跡(京都市東山区弁財天町)

欽古堂亀祐

欽古堂亀祐(きんこどうかめすけ)は、京都で代々伏見人形を作る家に産まれた、型物精巧の名手です。

白泥人物浮文急須

人物のやわらかい表情も、精微に彫り出されています。

機能性において、蓋が随分と小さいのが気になります。茶葉を入れた後、かなり洗いにくかったのでは…と思わず心配になりました。湯沸かしであれば、そこまで問題にはなりませんが。

白泥色絵人物文涼炉

こちらの小ぶりな涼炉には、茶を淹れている様子が描かれているようです。

中央に青い涼炉とボーフラが見えます。足元に置かれているのは、茶碗一式でしょうか。中国で縁起が良いとされる蝙蝠が飛び回り、右手には鶴と亀もいます。

陶器指南

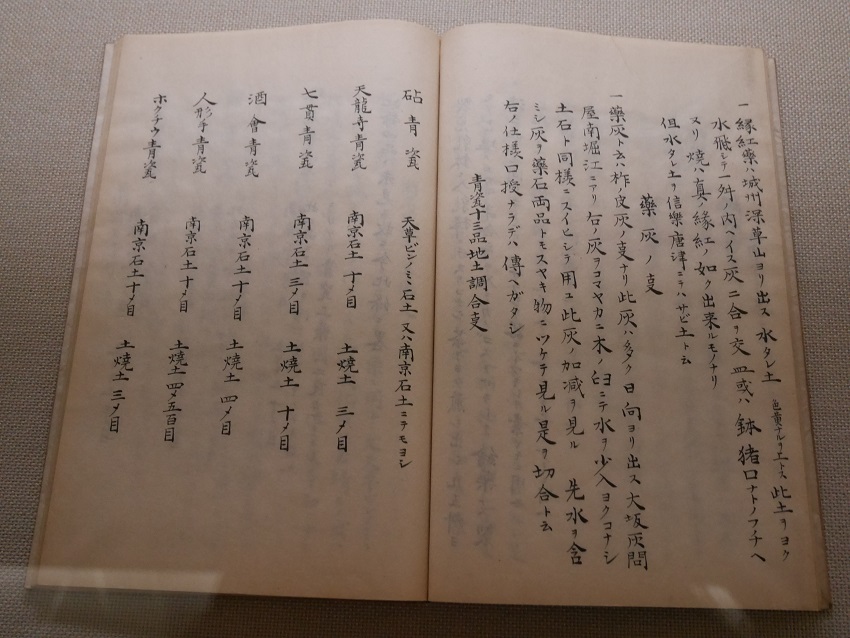

欽古堂亀祐は、自らの経験をもとに陶磁器製法をまとめた「陶器指南」(1830年)という書物を残しています。こちらも展示されていました。展示されたページからは、砧青磁・天龍寺青磁・七貫青磁などの「青磁の土の調合方法」が見て取れます。

仁阿弥道八

仁阿弥道八(1783~1855)は、京焼の陶家・高橋道八の二代目です。醍醐寺三宝院門跡から「阿弥」の院号を賜り、「仁阿弥」と名乗るようになりました。

色絵急須

シュッとした急須です。鉄砲口の注ぎ口に、胴体には渦を巻いた太陽が見えます。尚、写真には映っていませんが、裏側には龍と鳳凰が描かれていました。

錦絵雪笹文大鉢

仁阿弥道八の作品は、いずれからも品のある端正さを感じました。

京焼の陶工達は京都で活躍するだけでなく、各藩に呼ばれ、地方窯の発展にも貢献しました。長くなるため割愛しますが、下記の地方窯の陶磁器も合わせて展示されていました。

- 三田 (兵庫県)

- 瑞芝 (和歌山県)

- 春日山(石川県)

- 偕楽園(和歌山県)

- 讃窯 (香川県)

ごく一部をご紹介しましたが、見応えのある内容でした。煎茶関連の展示が、もう少し増えてほしいものです。