正史に残る、日本最古の喫茶の記録。それは、平安時代初期に編纂された歴史書「日本後記」にあります。当時の茶はどんなものだったのか、調べてみました。。

目次

永忠が、嵯峨天皇に「梵釈寺」で茶を献じる

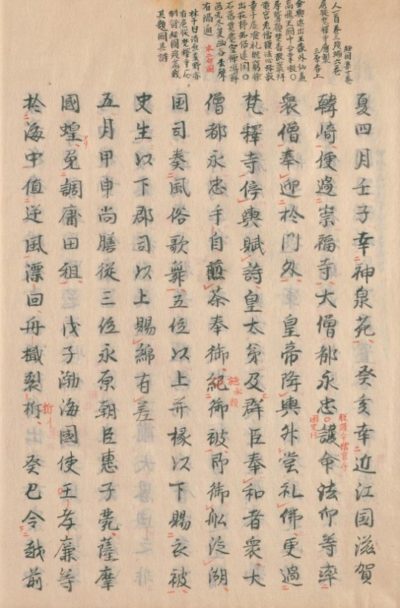

「日本後紀」(第6巻)5行目中程に「煎茶を奉る」と記載がある ※出典:国立国会図書館デジタルコレクション

「日本後紀」(第6巻)5行目中程に「煎茶を奉る」と記載がある ※出典:国立国会図書館デジタルコレクション近江国滋賀の韓崎に幸す。すなわち崇福寺を過ぐ。大僧都永忠・護命法師等、衆僧を率い門外に迎え奉る。

皇帝輿を降り、堂に升り佛を礼す。更に梵釋寺を過ぐ。輿を停めて詩を賦す。皇太弟及び群臣、和し奉る者衆し。大僧都永忠、手づから茶を煎じ奉御す。

日本後紀(第六巻)

弘仁6年(815年)、嵯峨天皇は、滋賀の韓崎(現在の滋賀県大津市唐崎)に行幸の途中、梵釈寺で輿(こし)を止めて詩を詠みます。

その際、「永忠が茶を煎じて献じた」という記載が「日本後記」にあります。永忠(743~816年)は、唐に長期留学したのち、最澄と共に帰国した僧侶で、当時は梵釈寺の住持でした。

嵯峨天皇は、よほど茶が気に入ったのでしょうか。この行幸の2ヶ月後、嵯峨天皇は、諸国(畿内・近江・丹波・播磨など)に茶を植え、毎年献上するように命じています。

梵釈寺(廃寺)@滋賀県大津市

では、嵯峨天皇が茶を奉じられたという「梵釈寺」は、どこにあるのか?

梵釈寺は、嵯峨天皇の父、桓武天皇が創建した寺院です。平安時代末期に園城寺(三井寺)の末寺となり、山門派(延暦寺)と寺門派(園城寺)の抗争の中、衰退して廃寺となりました。そのため、残念ながら建物は残っていません。梵釈寺があったという場所は諸説あります。

| No | 梵釈寺の所在地説 |

|---|

| 説1 | 崇福寺跡の南の建物群(北尾根が崇福寺、南尾根が梵釈寺) |

| 説2 | 南滋賀廃寺跡(大正時代の1915年11月に建立された「梵釈寺旧跡」の石碑がある) |

祟福寺と梵釈寺は近接していたという「日本書紀」の記載から、現在では説1の「崇福寺跡」が有力だそうです。

崇福寺跡@滋賀県大津市滋賀里

崇福寺は、668年に天智天皇が大津京の鎮護のために建立した山林寺院で、比叡山の南東にありました。創建当初は「志賀山寺」(しがやまでら)と呼ばれ、万葉集にも「近江志賀山寺」と記載があります。

梵釈寺同様に廃絶しましたが、昭和の発掘調査で場所が特定され、比叡山の山麓の3つの尾根にあったことがわかっています。

- 北尾根:弥勒堂跡

- 中尾根:小金堂跡・塔跡

- 南尾根:金堂跡・講堂跡

建物は残っていませんが、昔の英華が偲ばれる大きな礎の石列が残っています。梵釈寺は、石碑「崇福寺旧址」の建てられた南尾根にあったのではないかと言われています。

- 崇福寺跡(文化遺産オンライン): 〒520-0006 滋賀県大津市滋賀里町甲