2017年12月– date –

-

宝瓶・泡瓶・方瓶・絞り出し

宝瓶(ほうひん) は、急須と同じく、茶を淹れる器です。注ぎ口が三角形で、持ち手がないことが特徴です(稀に横手に持ち手のついているものもあります)。 主に、玉露を淹れるときに使用します。「泡瓶」「方瓶」などと書くこともあります。 【宝瓶】 玉... -

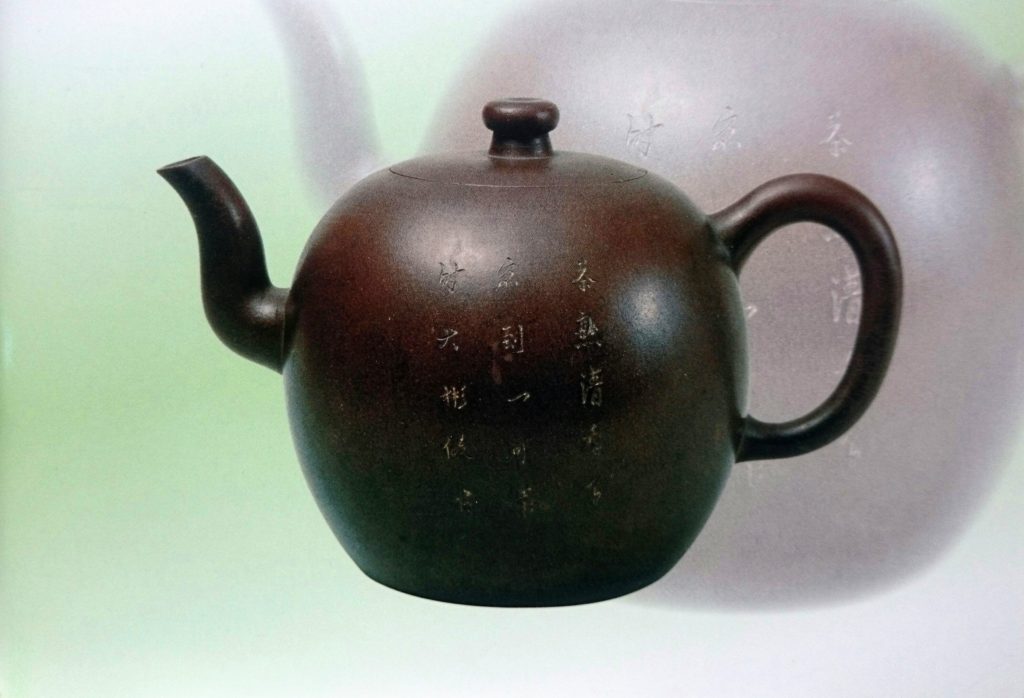

隠元禅師の愛用した茶器とは?

1654年(江戸初期)に中国・明より来日した隠元禅師は、中国から茶罐(ちゃかん)という茶器を持参していました。隠元禅師のお茶の淹れ方は、沸騰した湯の中に茶葉を入れる方法で、当時の中国で行われていた「唐茶」と呼ばれる飲み方でした。 【中国宜興製... -

2018年1月のイベント

2018年1月の煎茶関連のイベント・催事情報です。 【東京】 中国陶磁コレクション@松岡美術館 「釉裏紅牡丹文大盤(明時代 洪武期 景徳鎮窯)」をはじめ、茶人たちの美意識や価値観の中で選りすぐられてきた、明・清時代の作品を中心とした格調高い中国... -

火炉・灰炉・瓦炉・瓶掛

「火炉(かろ)」「灰炉(かいろ)」は、涼炉と同じ役割の道具で、小型の火鉢です。 「瓶掛(びんかけ)」「瓦炉(がろ)」とも言います。茶道の炉のように、中に灰を入れ、五徳を置いてボーフラをかけて使用します。また、五徳を使わず、涼炉のように上部...

1