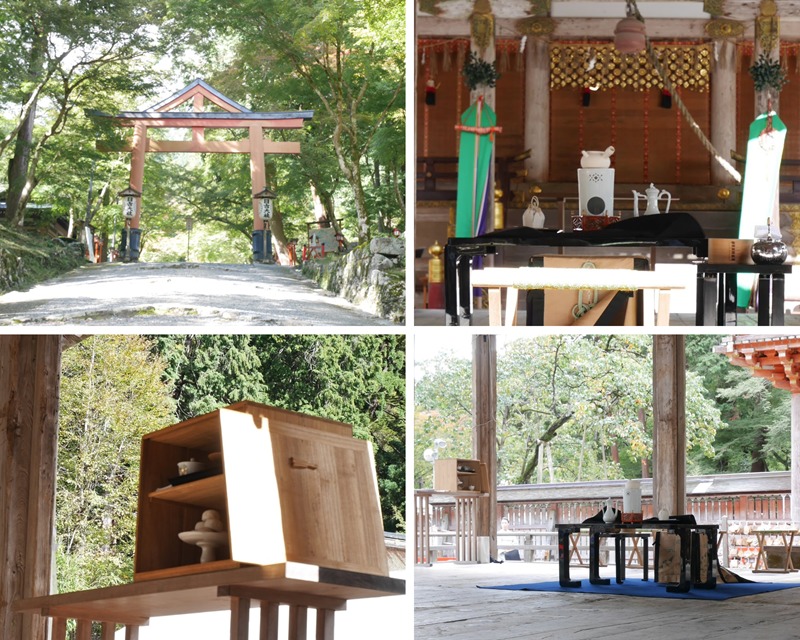

10月某日、比叡山はお膝元、滋賀県大津市坂本の日吉大社にて、神前に茶を奉納する「献茶祭」。

前日は土砂降りで「明日の献茶は無事行われるのだろうか…」と心配になる位だったものの、当日は打って変わり早朝から気持ちの良い秋晴れ。

目次

日吉大社の献茶祭@西本宮 拝殿

日吉大社では毎年、新緑薫る5月に裏千家、秋が深まる10月は黄檗売茶流、紅葉燃ゆる11月は表千家と、年に3回各流派による献茶祭が行われている。

黄檗売茶流が献茶を執り行うようになったのは、2012年からと比較的最近のこと。

坂本は、伝教大師 最澄の故郷。俗名は三津首 広野(みつのおびと ひろの)、渡来人の子孫で両親は、この地の山の神に祈り、最澄を授かったとか。そのため、茶の実を持ち帰りこの地に植えた最澄や、黄檗宗の隠元禅師に感謝するため、毎年5月に日吉大社の茶摘祭に参列し、秋には日吉茶園の茶木から作られた茶により献茶を執り行っている。

一般の方も予約も不要で拝見できるものの、あまり告知されていないので、知られていないかも。