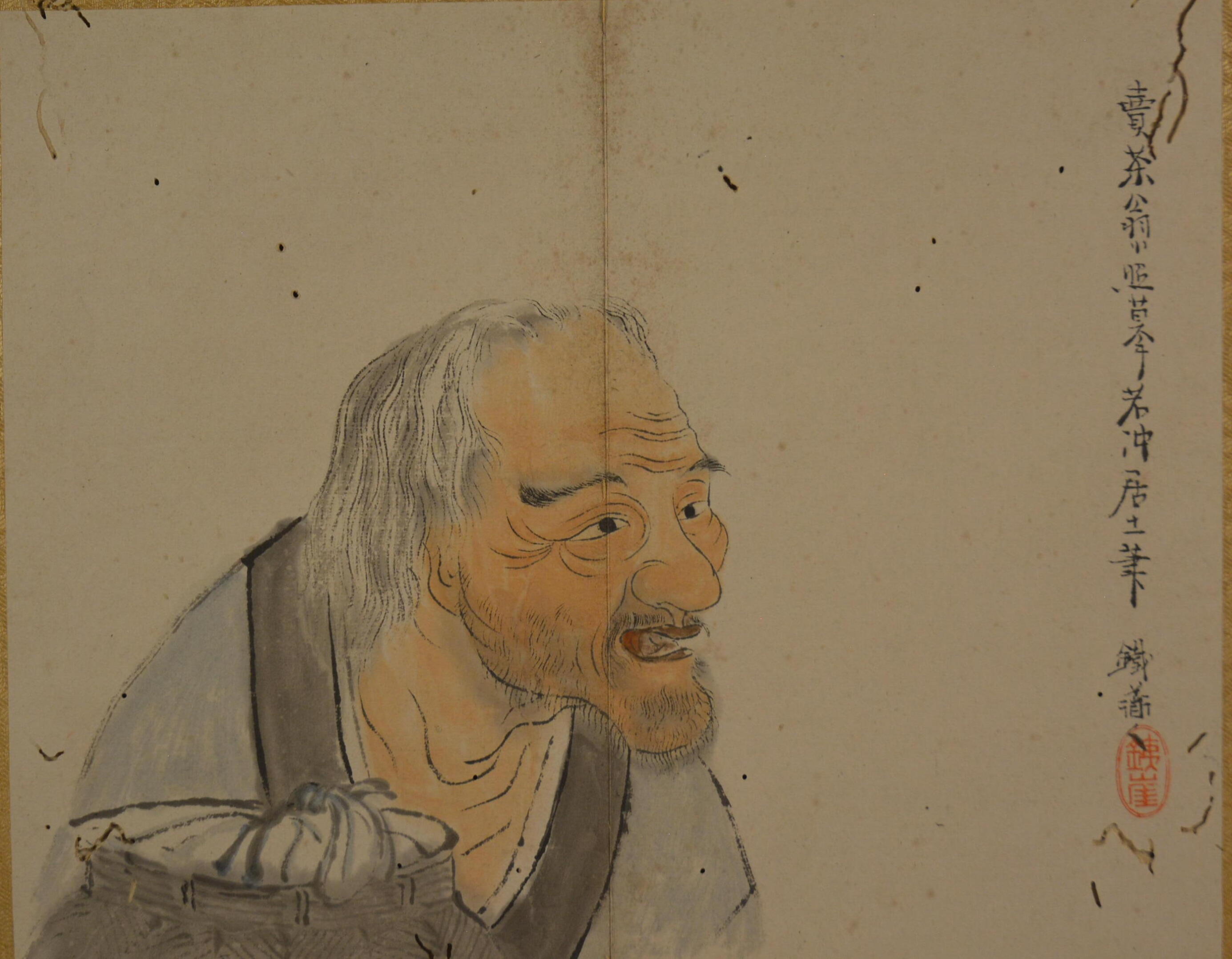

茶を振舞い、茶を通した交流を楽しんだ売茶翁。売茶翁の煎茶席はどのようなものだったのか?

過日、「売茶翁の茶」の茶会に参加させて頂いた。残された「売茶翁茶器図」を元に、茶道具を再現。当時どのように茶を淹れていていたのか、文献学では補えない部分を実験学を用いて検証されている。自らの中で噛み締めているうちに、随分日が経ってしまった。

売茶翁の茶会

奈良県奈良市某所。

本サイトの売茶翁の記事を見かけた所からお声がけ頂き、「売茶翁~茶翁の神髄に迫る~」の講義を聴講、そこからのご縁でお茶会に参加させて頂いた。茶席に先立ち、茶粥に奈良漬け・鴨川をイメージした一皿など心尽くしの料理を頂く。淡い黄色の自家製茶の茶粥があまりにおいしく、もう一杯頂いてしまった。

そして、いざ茶席へ。

白磁に茶の花に見る「売茶の茶」の精神

白磁の茶入にまず目を奪われる。茶の花が生けられ、花入にぴったりな花台がそっと添えられている。

「売茶の茶」の精神を現したものとして受け取る。孤高。すっとした立ち姿は、惚れ惚れする美しさ。足元は着物の裾すぼまりのよう。肩にかけて氷裂のようなものが入っており、それすら模様の一部に見える。宋代の白磁で、釉薬が二度かけてあるとのこと。

花入の足元の小石に、東福寺の渓谷「洗玉澗」を想像する。驚いたのが、机に岩が埋め込まれていたこと。机を突き抜けて地面まで続いており、机の脚となっていた。

「売茶翁茶器図」の再現茶器

「夢幻の生涯・夢幻の居」の軸、そして「売茶翁茶器図」を見て、これまで想像していた茶道具が実際に目の前にあると思うと、感慨深く奇声を上げないようこらえる。

売茶翁唯一の著作「梅山種茶譜畧」(1838年)、「売茶翁茶器図」などの貴重書を拝見させていただく。これまで国立国会図書館のデータでしか見たことがなく、原本を見るのは初めて。

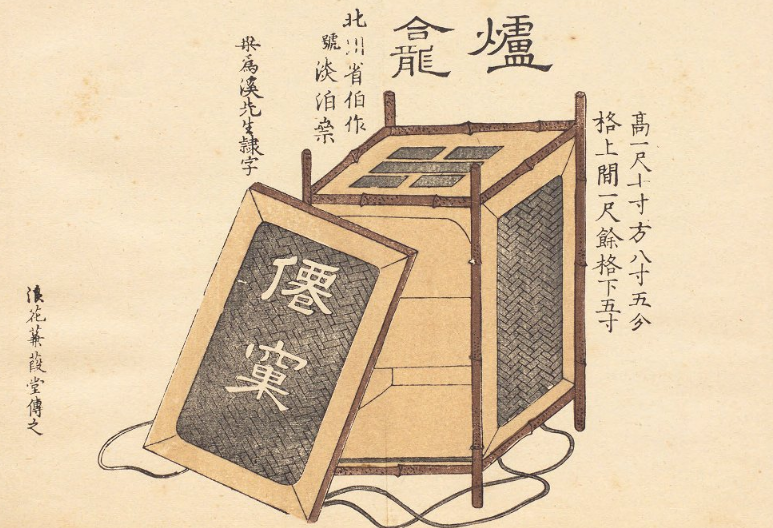

売茶翁というと、愛用の茶道具を焼却したエピソードが有名だが、いくつかの茶道具は親交の深かった木村蒹葭堂に譲られており、「売茶翁茶器図」にも「蒹葭堂蔵」と記載されている。

※売茶翁の生誕300年を記念し、発行された図録「売茶翁集成 ―遺品・遺墨・偈語・伝記―」 (1975年 主婦の友社 編集/発行)に、売茶翁の遺品の写真が掲載されているとのことで、帰宅後早速手に入れ、拝見した。

当時の茶の淹れ方

炭を起こし、湯を沸かす

防水性のある柿渋染の和紙が、敷物代わりに敷かれている。茶道具を入れて運ぶ籠「仙窠」(せんか)の中には、銅爐と炭籠。家で炭を起こし、埋み火の状態で運んでいたとのこと。確かにそれなら、どこでも茶を淹れることができる。仙窠は風除けの役割も果たしている。素焼きのボーフラは土臭いが、茶にはでないのが不思議という。

火吹き筒で、銅爐の中に空気を吹き込み、炭の火を起こす。実際に吹かせて頂いたのだが、細い竹筒だけれどもなかなかの威力。涼炉に炭を移し、炉扇でゆらゆらと扇ぐ。湯が沸くまで、10分くらいだっただろうか。

沸かした湯を涼炉上の急須に移す。火吹き筒だと炭が飛び散ってしまうので、こちらは炉扇であおぐ。

売茶生活を支えた「仙窠」

仙窠の上部には、空気穴が開けられている。「売茶翁茶器図」では模様に見え、不思議だった箇所。中で炭を起こすから穴があるのかと納得。

この文様は易経八卦の「坎」(かん)で、陽を陰で包みこむ卦で水を表す。火を使う道具を入れる籠だから、水の卦にしたのか。艱難辛苦も意味する卦であるので、もっと深い意味が込められているのかもしれないが、浅学なためこれ以上は分からず。

売茶翁は仙窠を焼却し、売茶生活に終止符を打った。仙窠とは仙人のすみかのこと。復元にあたり、「仙窠焼却語」の言葉などを踏まえると、色々思う所や葛藤があったことだろうと推察する。

急須に茶葉をどういれていたのか?

「売茶翁茶器図」には、仙媒は書かれていない。茶心壺から直接入れては茶葉がこぼれてしまうし、茶心壺に湿気が入って茶葉が傷んでしまう。

グラグラと沸いた湯に茶葉をどういれていたのか。素手で茶葉をつまんでいれた?ありそうな気もするが、急須から立ち昇る湯気で指が熱い気がする。「売茶翁茶器図」には茶杓や箸が載っているので、これらの道具を使って茶壺から茶葉を掬い取っていた?茶葉が壊れるので、あまり良いやり方とは思えない。

いくつかの説が考えられるが、「当時、紙は容易に手に入っただろう」ということから、仙媒代わりに紙を使って茶葉を急須に入れていたのでは?とのこと。

釜炒り緑茶(唐茶)

お茶は、当時「唐茶」と呼ばれていた釜炒り茶を、茶木を育てる所から手作りで再現されたもの。江戸時代、萬福寺の門前では釜炒り緑茶が作られており、「隠元茶」とも呼ばれていた。「山門を 出れば日本ぞ 茶摘うた」とは、女流俳人・菊舎尼が萬福寺を訪れた時に詠んだ俳句。

煎茶碗に茶を取り分ける。当時茶托は使っていないので茶碗のまま。川辺など地面はゴツゴツしていただろうから、手渡しか、それとも板かなにかに載せて振舞っていたかもしれない。

茶の水面には、よい茶の証である新芽の産毛「毛茸」(もうじ)が浮かぶ。澄んだ水色。味は、アミノ酸の強い茶ではない淡い茶。例えるなら、中国茶の「白茶」のよう。「大味必淡」(たいみひったん)という言葉を思い出す。「優れたよい味わいは、必ず淡白なものである」という意味。禅の世界では、五味に加えて淡味が重視される。

急須に湯を足して二煎目。箸で急須の茶殻を「遺芳」に取り出す。間違いなくおいしいであろう茶殻。一口頂いた。当時も食べていたかもしれない、とふと思う。そして、急須に湯を足し、二煎目。

炭火と茶葉があれば、水を現地調達して、どこでも茶が淹れられる。

形式を排し、 清貧を貫いた反骨の人

今年は時代劇「ライジング若冲」で石橋蓮司さんが売茶翁を演じ、これまで売茶翁を知らなかった人にも広く知られるきっかけとなった。そして現在、佐賀県立美術館では「売茶翁の生涯ー風のように生きるー」展が開催されている(2024/1/18まで)。近年、所在が分からなくなっていた「売茶翁煎茶図」(彭城百川 筆)が初公開されるとか。

令和7年度には、佐賀で「売茶翁と若冲展」を開催する構想も進んでいるという。一過性のブームではなく、文化は続いていくことに価値がある。地に足ついた研究が今後も続くことを願う。

故郷を去り僧籍を去り、茶器を燃し、清風を残すのみ

売茶翁について個人的に思うこと。

故郷を去り、寺を譲り、僧籍を去り、茶売りは修行の一環、捨て身といっていいほどの晩年の生き方に始まり、人とのつながりで文化が広がっていったことに静かな感動を覚える。ビジネスでもファッションでもない。権力やお金も関係ない。ただ、茶と人のことは好きであったと思う。大抵、仙人は世俗を離れて山中深くに住む。市井に身を置きながら世俗に染まらないということは稀有なことだ。

地位や金銭など、一般的に価値があると信じられているものから距離を置き、精神的な自由を得ている。「現代なら誰だろう」と思いを巡らせると「いばや通信」の坂爪圭吾さんが浮かんだ。家なき生活を送る漂泊の人。血書経のような力ある文章に「人生は続く」という結語の余韻。

売茶生活を退いた晩年は困窮し、弱気になることもあったようだ。家族の心境を思うと、食うに困るまでして己の道を貫くとは心配で仕方なかっただろう。

茶は方便。茶を売ることが本質ではない

茶を売ることは本質ではない。仏教界への反発に端を発した禅の実践であり、茶は方便。方便とは、真実の教えに導くための仮の手段のこと。「煎茶道の祖」と言われることがあるが、それは誤解を与える気がする。煎茶道の家元制度や手前といったものは関係がないからだ。ただ、それも方便と考えると納得いく。また「売茶翁の茶が唯一正しい」というような主張もなんとも窮屈だ。道や生き方は人それぞれなので、正しさを持ち込むとおかしなことになる。

「マニアがジャンルを潰す」というビジネス論があるが、文化の世界にもそのような一面があるように思う。常人にはできない生き方だからこそ、後世に多大な影響を与え、憧憬されている存在な訳だが、傾倒し過ぎはよくない(自戒を込めて)。俗人の手に渡るのを遺憾に思い、愛用の茶道具を焼却したような人だ。名を残すことにも名誉も権力も興味はないし、当の本人は祭り上げられるのは嫌いだろう。「勝手に尊敬するのはいいが、己の権威付けに私の名を使うな」と喝破しそうだ。

五つの教え「健康・長生き・自生・芸術・死」

老荘思想・儒教・仏教・禅・漢詩など、博識な売茶翁の言葉を理解するのはかなり難しい。相当な教養が必要だ。流の教えでは、売茶翁の言葉を要約すると、以下の5つになるという。

- 健康であること

- 長生きすること

- 自らの身を養うこと

- 芸術を楽しむこと

- 死ぬことを知ること

「健康・長生き・自生・芸術・死」。喫茶去・和敬清寂・茶禅一味など禅の言葉は様々あるが、指針としてお守りのように心の中に持っている。

…茶席の終了後、御好意で亭主の席に座らせて頂いた。売茶翁の視座。心凪ぎ、客が来ようが来まいがどちらでもよい、と言う気持ちになる。一碗の茶をおいしく淹れるために整えることが茶の道であり、また、心身を共に整えてくれるものだから茶はおいしい。いつでもどこでもこの心の平和に戻ってこれるのだから、茶はとてもありがたいもの。