佐賀県の売茶翁ゆかりの地をまとめました。

まだ実際に足を運べていないので、具体的な場所(番地)が分からない所もありますが、ご参考にどうぞ。

目次

佐賀市

旧柴山家住宅|売茶翁生誕の地

売茶翁は、肥前蓮池(佐賀市蓮池町)の出身。

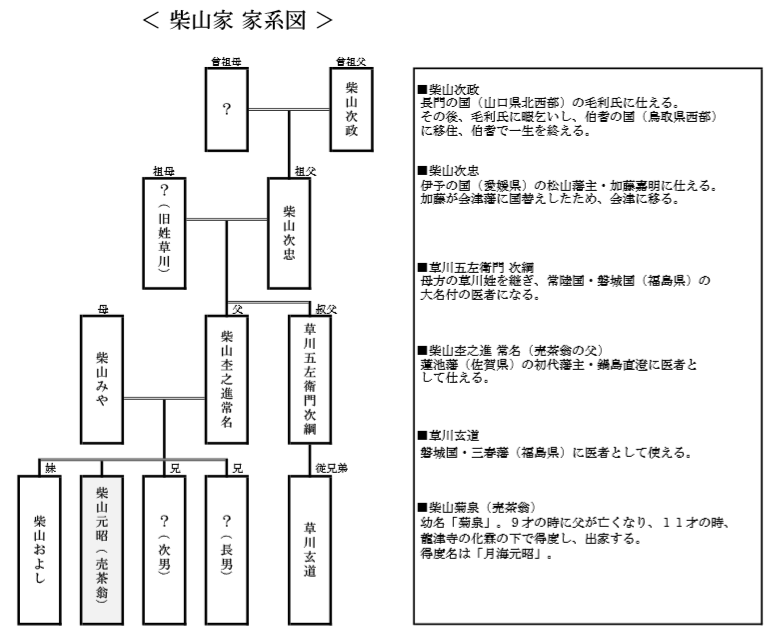

延宝3年(1675年)、柴山家の三男として産まれました。幼名は「菊泉」。父は、蓮池鍋島藩の藩主・鍋島真澄に仕える御殿医でした。

8歳の時に父と死別し、黄檗宗・龍津寺に入門するまで生家で過ごしました。柴山家住宅は、龍津寺の南にあったと言います。その後、移築・改築されながら、佐賀市蓮池町に昔のまま現存しています。

- 旧柴山家住宅(佐賀県佐賀市蓮池町道畹 ※旧:肥前国神崎郡蓮池の南道畹)

宝寿山 龍津寺|売茶翁が出家した寺

貞享3年(1686年)、売茶翁は11歳の時に出家し、僧名の月海を授かります。

黄檗宗・龍津寺は、鍋島藩2代藩主・直之の庇護を受けた化霖道龍(1634~1720年)の開山です。売茶翁は化霖に仕え、修行に励みました。元禄9年(1696年)体調を崩し、22才で諸国に修行の旅に出ます。元禄元年(1688年)33才の時に龍津寺に戻り、57歳までの14年間、職務にあたりました。

化霖の死後、享保16年(1731年)弟弟子の大潮元皓が龍津寺の住持となり、売茶翁は上洛し、68歳まで各地と佐賀を行き来します。

昭和20年8月の戦災で龍津寺は消失し、現在は仮本堂と六地蔵塔・お墓が残るのみとなっています。境内には「売茶翁顕彰碑」と柴山家のお墓があります。2018年には、売茶翁を紹介する案内板が設置されました。

- 龍津寺跡(〒840-0006 佐賀県佐賀市巨勢町東西)