京都の青物問屋の長男として生まれた、伊藤若冲。奇想の画家と呼ばれ、売茶翁とも関わりが深い江戸時代の絵師です。「売茶翁なくして若冲なし」と言う研究者の方もいます。そんな伊藤若冲と売茶翁の関係について、まとめました。

※上記の画は「葡萄双鶏図」(伊藤若沖筆、1792年、一部抜粋)※所蔵:メトロポリタン美術館(CC0 Public Domain Designation)

「若冲」の名の由来

売茶翁73歳の時、友人と「糺の森」で煎茶を楽しんでいた時のこと。

相国寺の大典顕常(1719~1801。当時29歳)が、売茶翁の茶器「注子」(水差し)に「大盈若冲」(たいえいはむなしきがごとし)と記しました。この「若冲」が、画家・若冲の名の由来ではないかと言われています。

この年、若冲は32歳。売茶翁とは約40才差と、祖父と孫くらいの年齢差です。

老子の「大盈若冲」

では、「大盈若冲」とはどのような意味なのか。この言葉の出典は、中国の思想家・老子の書「道徳経」(通称「老子」)にあります。

大盈(たいえい)は冲(むな)しきが若く、その用は窮まらず

「盈」は満ちるという意味。真に満ち足りているものは、空虚に見えても、その働きは尽きることがない。

ちなみに、20世紀を代表する禅学者・鈴木大拙の「大拙」という号も、同じくこの第45章の「大巧は拙(つた)なきが若く」に由来するそうです。

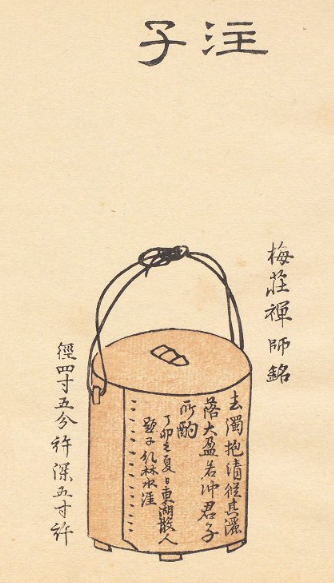

売茶翁の「注子」に大典禅師が記す

大典禅師はこの老子の言葉を踏まえ、売茶翁の茶具にしたためました。その全文を、「売茶翁茶器図」で確認することができます。

梅荘禅師 銘

去濁抱清 縦其灑落 大盈若冲 君子所酌

丁卯之夏日 東湖散人

望子糺林水涯

売茶翁茶器図 (木村孔陽 1924年)

「濁を去り清を抱き、其の灑落(さいらく)を縦(ほしいまま)にす。大盈は冲しきが若し、君子の酌む所」。この注子(水指)は、今も相国寺に残っているとか。

ちなみに、「冲」(chōng)は、中国語の方言「広東語」では、「お湯などを注ぐ」という意味です。茶を淹れることは「冲茶」。

当時この意味をかけた訳ではないでしょうが、茶の席で「注子」に書いた言葉としては、あまりにできすぎていて、「茶を飲みながら、戯れにかけことばを書いたのではないか…」と勘ぐってしまいます。

書籍「煎茶への招待」(小川後楽 著)によれば、 売茶翁と若冲を引き合わせたのは、大典ではないかと言われています。禅に傾倒していた若冲は相国寺に一時身を寄せており、大典は若冲の支援者でした。

もう1つの可能性としては、売茶翁の茶席で、若冲は大典と出会ったのかもしれません。今となっては真実は分かりませんが、茶がつないだ縁と言うのも、1つの歴史のロマンです。

若冲の代表作「動植綵絵」

若冲の最高傑作と言われる極彩色の「動植綵絵」。中国絵画の影響を色濃く受けた、華やかな絵です。製作途中のこの絵を、若冲は売茶翁に見せています。

売茶翁が送った賛辞「丹青活手妙通神」

1760年、若冲の「動植綵絵」を見た売茶翁(86才)は、「丹青活手(たんせいかっしゅ)の妙、神に通ず」と一行書を贈り、若冲の絵の才能を神技と褒め称えました。

この言葉に感激した若冲は、「丹青活手妙通神」の言葉を印章に刻み、動植綵絵に捺印しています。また、晩年に描いた「百犬図」にも、この印を押しています。

若冲は、売茶翁から送られた一行書「丹青活手妙通神」(1760年、売茶翁 筆)を添えて、相国寺に絵を寄進しました。その後、この一行書は「動植綵絵」と共に明治天皇に献納され、皇室に保管されています。

若冲の絵に寄せられた、売茶翁の賛

髑髏図

売茶翁は、若冲の画に度々賛(※)を直筆で寄せています。拓本画「髑髏図」に、売茶翁の賛を見ることができます。この「髑髏図」は、若冲及び伊藤家の菩提寺である「宝蔵寺」が所蔵しています。

一霊皮袋 皮袋一霊

古人之語

八十六翁

高遊外髑髏図(伊藤若冲 画、高遊外 賛)

皮袋(ひたい)とは、人間の肉体のこと。

「古人之語」(昔の人のことば)とあるように、大慧宗杲禅師(※)の「即此形骸 便是其人 一霊皮袋 皮袋一霊」を引用したものではないかと思います。「この髑髏も人であり、その逆も真。姿を変えても人は人であり、髑髏も髑髏」と言った意味。ちなみに若冲は、他にも幾つかガイコツの絵を書いています

※賛‥絵画の余白に書き加える画賛のこと。その画を褒め讃えたり、画に寄り添う詩や禅語などを書き添えたりしたもので、作品の一部とみなされる。

※大慧宗杲(だいえそうごう。1089~1163年)‥中国の宋代の臨済宗の禅僧。姓は奚。字は大慧。号は妙喜。正法眼蔵(六巻)の著者。

菊石図

達筆すぎて読めず、残念でならないのですが、上記の「菊石図」にも高遊外としての賛があります。

※2021/4/5追記:こちらの賛は、「未覚秋容寂 猶存晩節香」と書かれているそうです。「伊藤若冲が描く売茶翁像」について研究されている方から教えて頂きました。O様、ありがとうございました。

未覚秋容寂 未だ 秋容の寂たるを覚えず

猶存晩節香 猶 晩節の香り 在るがごとし

晩節香(晩香とも)は菊のこと。原典はわからないのですが、当時有名な漢詩の一節だったようです。

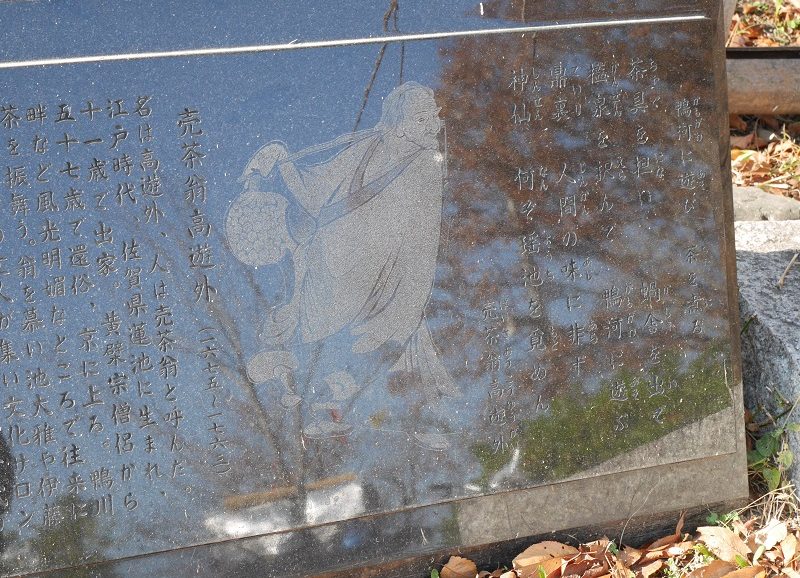

若冲の描いた売茶翁

若冲の作品は動植物が中心であり、人物画はあまり描いていません。

釈迦・布袋・寒山拾得・六歌仙・関羽など、過去の偉人や僧は描いていますが、同時代の肖像画は「蒲庵浄英像」(萬福寺の第二十三代住持)くらいではないでしょうか。

若冲の絵は、動植物を主題とするものが多く、仏教の「山川草木悉皆仏性」に即したのではないか、と思います。そのような中、売茶翁の肖像画は何度も描いています。売茶翁亡き後、大典顕常らが売茶翁の口述をまとめた「売茶翁偈語」(ばいさおうげご)。巻頭の売茶翁の肖像画は、若冲によるもの。また、相国寺にも「売茶翁高遊外像」( 梅荘顕常賛)が残されています。「求めに応じ、同じものも何枚も描いた」という面もあるでしょうが、何より心から敬愛していたのでしょう。

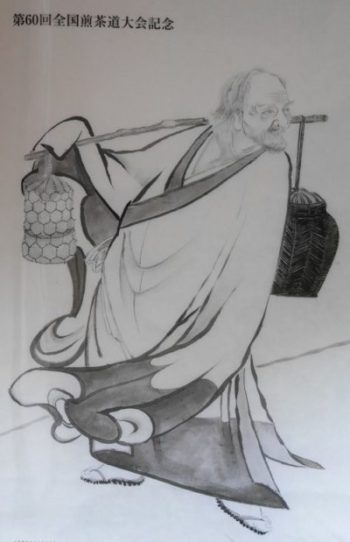

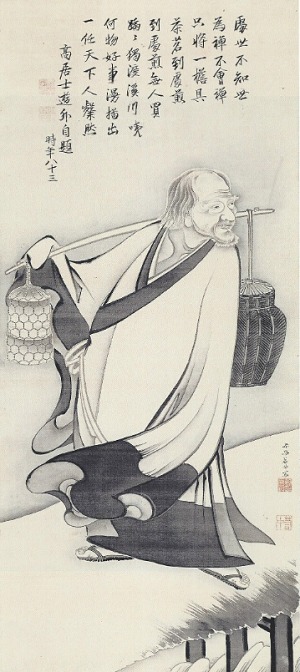

上記は、全国煎茶道連盟の「第60回 煎茶道大会」の記念品。若冲による売茶翁像に倣って描かれたものです。落款が載っていませんが、煎茶道 美風流 宗匠の筆。「元の若冲筆のものから1か所変えている」とのこと。本物は骨董商の方が保有しているとか。

道服を身にまとい、茶道具をぶら下げた天秤棒を肩に担いでいます。左の網袋に入っているのは涼炉でしょうか。この絵の売茶翁は眼光が鋭く、天秤棒の木の質感がリアルに描かれています。目の色が薄いので、異国風の印象を受ける風貌です。

売茶翁は自らのことを「黒面白鬚窮禿奴」、つまり「黒い顔に白いヒゲ、貧乏なハゲ頭の男」と表現していましたが(「賣茶偶成三首」より)、顔は白く額が広く、縮れた灰色の髪と髭の姿で描かれています。そして、どうやら福耳だったようです。

売茶翁像(1757年)

こちらは、若冲が42歳の時に描いた「売茶翁像」と言われています。かなり印象が異なりますし、落款は「若中」となっているので偽物かもしれません。顔の部分のみアウトラインが白く残る「筋目描き」の技法で描かれており、目も黒目がちで好々爺のような柔和な印象です。若冲作と伝わる売茶翁像が何枚もあるのですが、同じ構図で異なる技法となっており、本物かどうか定かではない部分もあります。この版には、売茶翁の漢詩が載っています。

処世不知世 世を処するに 世を知らず

為禅不会禅 禅を学んで 禅を会(え)せず

只将一担具 但だ将に 一つの具を担ぎ

茶茗到処煎 茶茗(さめい)を 到る処に煎る

到処煎無人買 到る処に煎るも 人の買うこと無く

踽々独渡溪川咦 踽々(くく)として独り 渓川(たにがわ)を渡る

何物好事謾描出 何物かの好事(こうず) 謾(みだ)りに描き出す

一任天下人粲然 天下に一任する人 粲然(さんぜん)たり高居士遊外自題 時年八十三

売茶翁像(伊藤若冲 画、売茶翁 賛、1757年)

「売茶翁偈語」の巻頭から、一部の句を変た漢詩が掲載されています。具体的には、「踽々独渡溪川咦」の部分が「空擁提籃坐渓辺咦」(空しく提籃を擁して渓辺に坐す 咦(い/わらうべし))となっています。

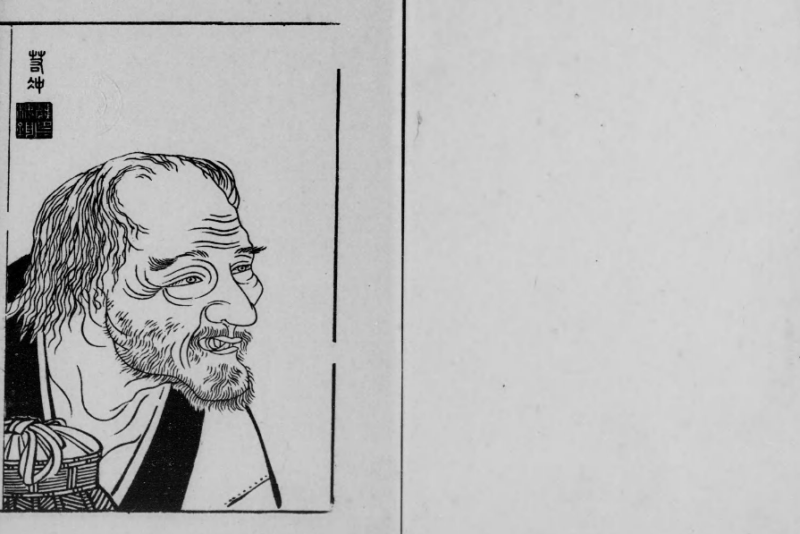

売茶翁像(1763年以前)

売茶翁がこの世を去った宝暦13年(1763年)、親交のあった友人らがまとめた「売茶翁偈語」。その表紙の扉絵を、若冲の「売茶翁像」が飾っています。自ら描いた売茶翁像を写生したのでしょうが、頬がこけ、あごが突きでており、まばらな歯で描かれています。

橋図(1764年以前)

図がないのですが、こちらの軸は、上記で紹介した「売茶翁像」(1757年)の橋の下の部分が描かれています。「橋脚図」という画名で、同じ軸があります。二之橋の下で茶を振る舞った、売茶翁を偲ぶ「留守文様」(※)の一幅です。恐らく、年代から「売茶翁が亡くなった後に描かれた作品」ではないかと。そう考えると、余白が喪失感を表しているよう。

※留守文様:人物を描かず、関係ある情景や物を描くことで、その人を表現する表現技法。

若冲にとって売茶翁は心の師、精神的支柱のような存在だったのではないかと思います。売茶翁は87才で逝去したので、若冲(1716-1800年)が売茶翁(1675-1763年)と同時代に生きた時間は、それほど長くはなく14年間ほどでした。

同じ構図の絵が何枚か残っており、無染浄善の賛が入っている「橋図」や、絵の持ち主が若冲の思いを汲んだと見られる、煎茶道具が描かれた表装の橋図も。かなり地味な絵なので、展覧会などで目にすることは少ないですが、売茶翁と若冲の関係性を知った上で見ると、感慨深いものがあります。

- 橋図(伊藤若冲 筆、1785年 三好喜敏 賛、個人蔵):煎茶道具の表装の一幅

若冲が74歳の時の作品です。よく見ると、右手が天秤棒にかかっておらず、棒が宙に浮いています。

売茶翁は既に亡くなっていますし、筆跡も全く異なりますから、木村孔恭(木村蒹葭堂)が書きつけたものと思われます。几帳面な字で、「売茶翁偈語」の偈が記されています。こうして見比べると、同じ若冲の絵でも、かなり売茶翁の印象が

晩年、黄檗宗に帰依

58歳となった若冲は、黄檗山・萬福寺に参禅して出家し、黄檗宗に帰依。この時、師の伯伯珣照浩(萬福寺20代住持)から道号「革叟」(かくそう)と僧衣を与えられました。

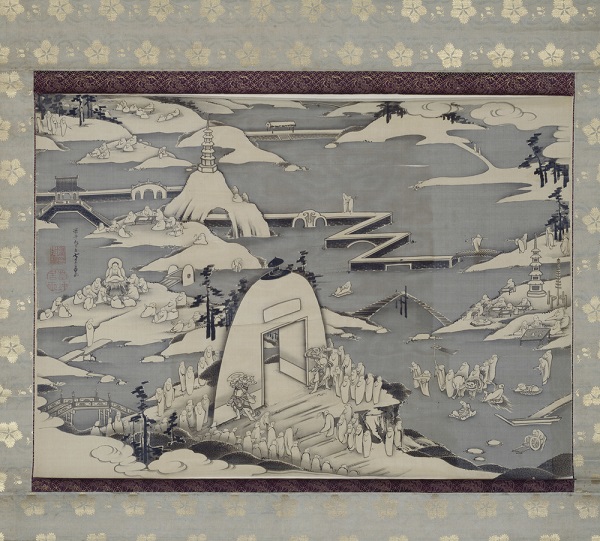

若冲は、萬福寺の「境内図」や、隠元禅師ゆかりの「隠元豆図」(和歌山県・草堂寺蔵)、黄檗宗・海宝寺に障壁画「群鶏図」を描いています。黄檗宗の寺院「閑臥庵」には、若冲の十二支版木があり、その歳の干支のみ刷ったものが展示してあります。

鶴亭などの黄檗僧の画風の影響も受けていましたし、若冲にとって黄檗宗との関わりはとても深いものでした。

画号「斗米庵 」「米斗翁」

売茶翁の生き方に憧れ、自ら「斗米庵」(とべいあん)や「米斗翁」(べいとおう)と名乗った若冲。その名の通り、絵一枚を米一斗(銀六匁)として収入とし、生活を立てます。売茶翁と同じく、妻や子供のいない生涯独身であったからこそ、できたことだと思います。

しかし、天明8年(1788年)に「天明の大火」で京都の家を焼失。大阪や京都を転々とした後、70代後半から黄檗宗の「石峰寺」の門前に草庵を結んで隠棲。晩年の一大事業として、石峰寺の「五百羅漢」の石像制作を開始。年老いた身の上、生活も困窮していたと言います。

83才頃、石峯寺の観音堂の為に天井画「四季花卉図」(しきかきず)を描きます(※現在、この天井画は、168面が京都の信行寺に、15面が滋賀県の義仲寺にあります)。

その2年後の寛政12年(1800年)、85才で亡くなりました。売茶翁同様(※87才で逝去)、若冲も長命でした。亡くなる年にも「鷲図」「伏見人形図」を描くなど、最後まで筆を折らず、絵師としての生涯を終えました。若冲が眠る石峰寺のお墓には、「斗米庵 若冲居士墓」と刻まれています。