ブログ

日本最古の唐寺・黄檗宗 聖寿山 崇福寺@長崎

長崎三福寺の1つ、黄檗寺院の崇福寺(そうふくじ)に。江戸時代前期の1629年、唐僧の超然(ちょうねん)により、華僑の菩提寺として建立された日本最古の唐寺である。隠元禅師もこちらに逗留している。 【竜宮門の異名を持つ三門(楼門)】 長崎駅前から...

隠元禅師 初登の地にして日本最古の唐寺・興福寺@長崎

日本初の唐寺にして、崇福寺・福済寺とともに「長崎三福寺」の一つ、興福寺。隠元禅師が来日して初めて住持した寺で、日本黄檗宗の発祥の地と言われている。当初は「臨済正宗」と名乗っていた(黄檗宗となったのは明治になってからのこと)。 【「赤寺」の...

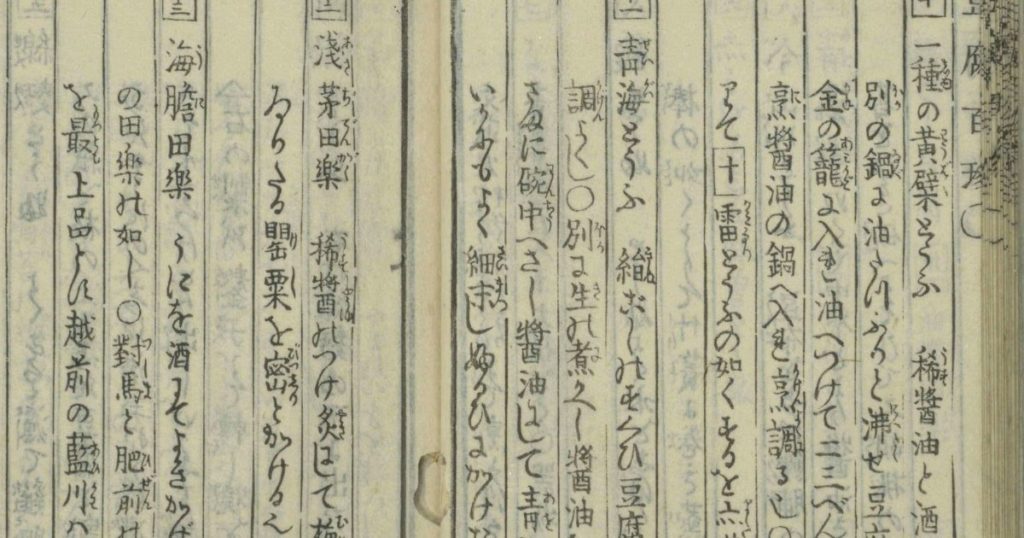

「禅味の結晶」と称される幻の味。普茶料理の「黄檗豆腐」

黄檗宗の開祖・隠元禅師が明から日本もたらした物の中には、中国風の豆腐もあった。「禅味の結晶」と称された普茶料理の「黄檗豆腐」とは?一時は途絶えた黄檗豆腐だが、今も作り続けている豆腐店が日本に1店だけあるという。 【黄檗豆腐(別名、豆腐羹)...

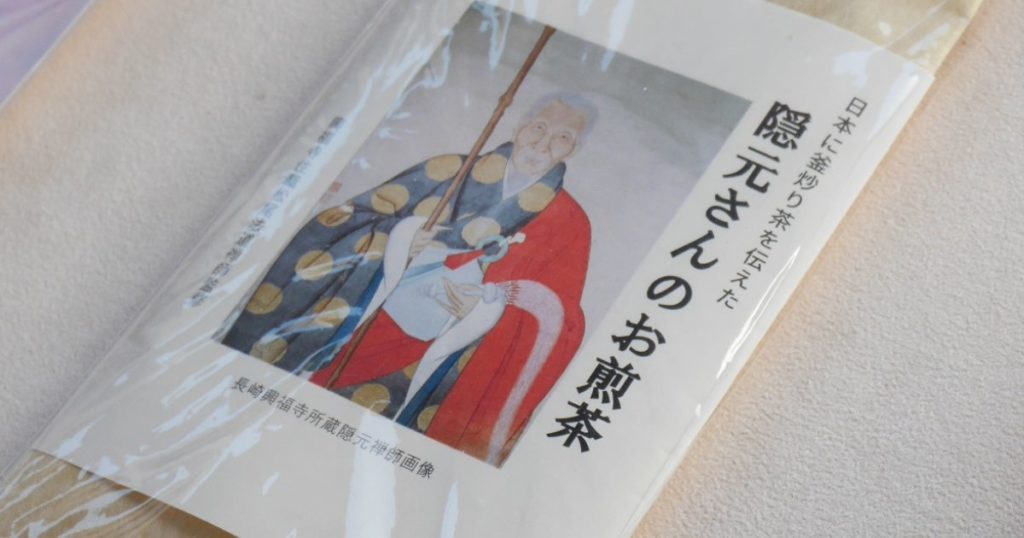

釜炒り茶「隠元さんのお煎茶」@長崎県

先日、長崎の興福寺を訪れた折、「隠元さんのお煎茶」という釜炒り茶が売られていた。このお茶の存在は知らなかった。 【日本に釜炒り茶を伝えた隠元さんのお煎茶】 山門をくぐり拝観料を支払うと、入り口そばの販売コーナーに、月桃茶などと並べてお茶が...

【閉店】明治創業・仙台駄菓子の老舗「石橋屋」@宮城県

桜の名所としても有名な駄菓子の老舗「石橋屋」さんが、2023年5月末に閉店してしまった。2022年の地震被害も大きく、138年の歴史に幕を閉じた。趣のある建物は解体されて姿を消し、すっかり更地に。桜の木は残されたのがせめてもの救い。幾度も訪れていた...

春日大社の境内で茶を振る舞う「春日担茶屋」@奈良県

売茶翁は、天秤棒に茶道具をかけて、茶を振舞っていた。 江戸時代、奈良の春日大社の境内で、同様に茶が振舞われていたという。この「担茶屋(にないぢゃや)の道具を復元したものが奈良の春日大社にある」と耳にし、奈良訪問の折、春日担茶屋を訪れた。 ...

越渓茶の越渓禅師ゆかりの地・瑞石山 永源寺@滋賀県

紅葉にはまだ早い季節。越渓茶の越渓禅師ゆかりの古刹、永源寺を訪問してきた。 【臨済宗永源寺派 大本山 永源寺】 永源寺は、滋賀県東近江市にある古刹で、臨済宗永源寺派の総本山。 紅葉の名所として有名。 開基は南北朝時代、近江国の守護職にあった佐...

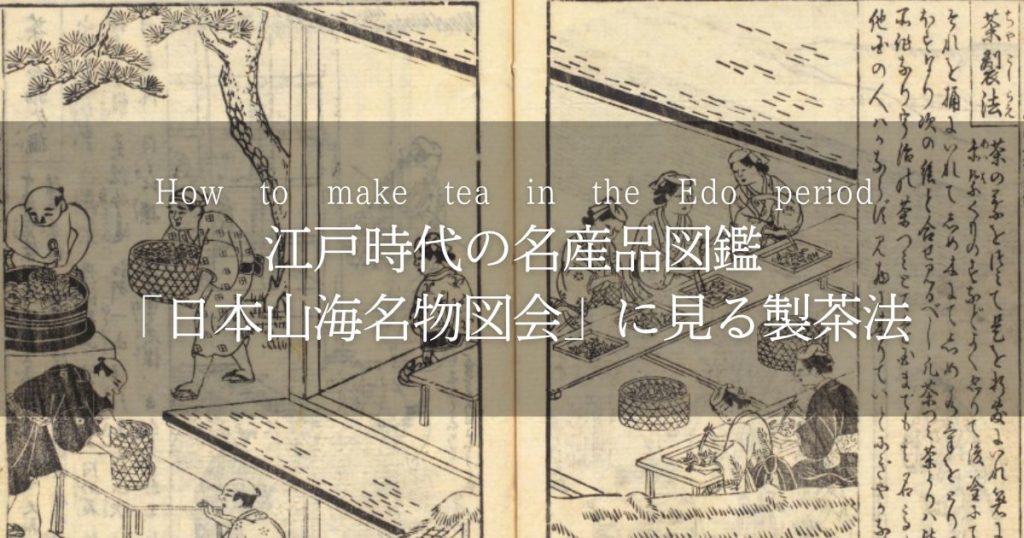

江戸時代の名産品図鑑「日本山海名物図会」に見る製茶法

江戸時代に出版された、名産品のガイドブックとも言うべき「日本山海名物図会」(全5巻、平瀬徹斎 撰, 長谷川光信 画、18世紀)。 大坂の書店「赤松閣」の主人・平瀬徹斎(通称は千草屋新右衛門)が、日本各地の名産を調べてまとめたもの。金や銀などの鉱...

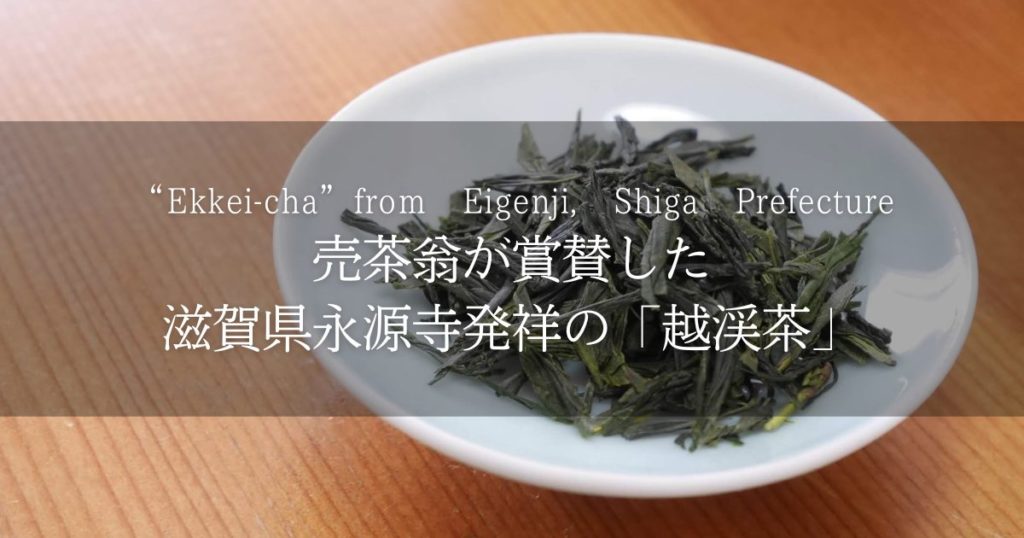

売茶翁が賞賛した永源寺発祥の「越渓茶」@滋賀県

売茶翁は、当時どんなお茶を飲み、振舞っていたのか。「売茶翁偈語」で、越渓茶を飲み絶賛している詩が残されている。越渓茶とは、どんなお茶なのか。 【越渓茶とは?東近江市政所町の「政所茶」のこと】 臨済宗 永源寺派 大本山 永源寺。越渓禅師は永源寺...

売茶翁の煎茶席はどんなものだったのか?「売茶翁の茶」茶会@奈良県

茶を振舞い、茶を通した交流を楽しんだ売茶翁。売茶翁の煎茶席はどのようなものだったのか? 過日、「売茶翁の茶」の茶会に参加させて頂いた。残された「売茶翁茶器図」を元に、茶道具を再現。当時どのように茶を淹れていていたのか、文献学では補えない部...